Eccomi qua, tutto bello sudato a correre come un piccolo e felice gnù in mezzo al campo da calcetto, una sera qualunque di fine estate. Ho la mia maglia a strisce verticali bianche e blu ma con tutto che sono abruzzese, questa non è la maglia del Pescara. No signori: è la maglia del Wigan. Mentre mi affanno come un dannato dietro al pallone, mi interrogo sul perchè non riesco più a fare le mezze rovesciate e perchè mai indosso la maglia del Wigan. Ma, mentre alla prima domanda la spiegazione richiederebbe troppo impegno filosofico, il secondo interrogativo lo risolvo facilmente. I Verve vengono da Wigan, io adoro i Verve da sempre e quando in un negozio di Leeds un paio di settimane fa ho visto la maglia in vendita a sole cinque sterle il mio cervello ha fatto 1+1+1.

And that’s it.

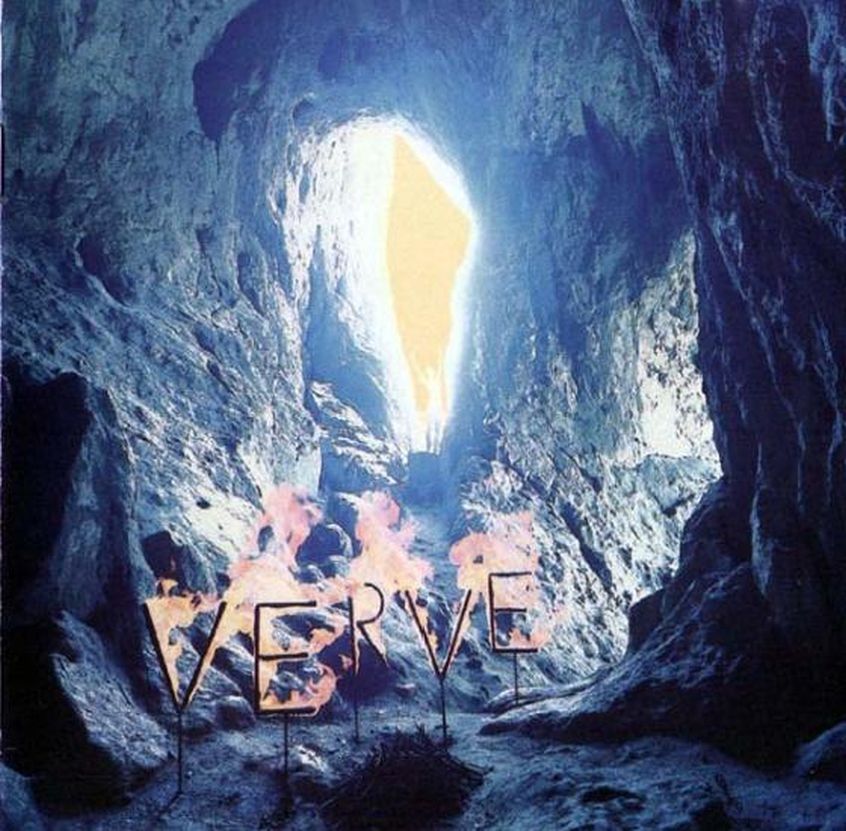

Adoro i Verve perchè Richard Ashcroft è un profeta (“Entreremo nella storia della musica. Ci impiegheremo tre album. Ne sono sicuro, abbiamo troppo potenziale.”) e la sua band sa risorgere dalla proprie ceneri come la Fenice. “Forth” segna il ritorno della band di Ashcroft e McCabe dopo dieci anni di assenza dalle scene. Trattasi di seconda reunion in 4 dischi: la prima volta la band si era sciolta subito dopo l’uscita di “A Northern Soul” (il lisergico capolavoro rock della band di cui molti, troppo spesso, si dimenticano) album che solo per “This Is Music” meriterebbe di essere citato, per poi riunirsi e dare vita a “Hurban Hymns” (il capolavoro pop che praticamente tutti hanno ascoltato almeno una volta). Una band che agli esordi stupiva per la nebbia e la psichedelia infiltrata dentro a un post rock incontenibile e la voce di Ashcroft era praticamente inscindibile, quasi indistinguibile dalla musica irradiata dagli strumenti che infiammavano il debut “A Storm In Heaven” (il capolavoro post-rock che tutti dovrebbero ascoltare almeno una volta nella vita di cui la traccia che chiude l’album è una delle più poetiche “break-up song” che il sottoscritto abbia mai ascoltato).

Risse, poesia, droga, Noel Gallagher che gli dedica “Cast No Shadow” e lo fa stampare a chiare lettere sul booklet di “Morning Glory”, decine di altre band inglesi ad ammirare una sensazione rock innata e il mondo accordato in la minore. Il brit-rock dei Verve ne ha viste di tutti i colori: quando iniziano gli accordi di “The Drugs Don’t Work” o di “Weeping Willow” tutti sanno che di fronte si ha un pezzo consegnato alla storia in modo definitivo come una gemma. Il genio di Ashcroft è tutt’altro che appannato dal corso degli anni. Eppure, fatta eccezione per il suo primo lavoro solista del 2000, il buon Richard ci aveva regalato, in definitiva, ottimi singoli pop ma sicuramente niente all’altezza dei lavori scritti insieme a Simon Jones, Peter Salisbury, Simon Tong e Nick McCabe, ecco perchè quando la sua esile figura attraversava a piedi nudi il palco di Glastonbury, un mese e mezzo fa, per cantare al mondo le sue novità , il mondo lo guardava a sua volta curioso di sapere se il fuoco bruciava ancora.

“Forth” si è presentato lanciato da “Love Is Noise” un singolo tirato e quasi ballabile che ha fatto storcere il naso a molti (all’inizio anche al sottoscritto) ma che alla lunga dopo vari ascolti si rivela piuttosto piacevole e la prima parte del testo ancora una volta viene dalle mani di qualcun altro (già in precedenza Ashcroft aveva “sfruttato” i versi di William Blake per le frasi di apertura della infinita e stupenda “History”). “Sit And Wonder” immerge l’ascoltatore da subito in mezzo a un mare di elettricità lisergica (qualcosa che ricorda il suono di “No Knock On My Door” in alcune parti) e il resto del discorso traccia dopo traccia si rivela sicuramente molto ben curato nella produzione.

La voce di Ashcroft non ha minimamente perso il suo fascino e il timbro risulta praticamente perfetto da quando parte da un blues sotterraneo dai toni bassi, fino a quando si estende fino a toccare le note più alte. La chitarra di McCabe sperimenta e confonde, impasta, arpeggia e suona proprio come deve essere suonata perchè è suonata da uno dei maestri del rock anni novanta. Non è però tutto oro ciò che luccica: infatti spesso il pop più debole prende troppo il sopravvento e in alcuni episodi sembra di assistere alla ripetizione di alcuni “inoffensivi” brani che Ashcroft aveva già proposto durante il suo percorso solista (uno su tutti “Check The Meaning”). La batteria a volte non ha modo di cambiare ritmo o percorso; non inventa, non distrugge: accompagna e spesso “si adegua al resto”. Ci si avvicina spesso dalle parti più morbide di “Urban Hymns” e ci si chiede se questo sarà un album che riuscirà a resistere al tempo e agli ascolti a ripetizione. Il lato meno positivo del disco risulta essere in alcuni episodi “la pomposità ” di un suono saturato da una produzione veramente troppo presente (un elemento costante sono gli archi a “riempire tutti i vuoti”), quando invece i Verve sono capaci di incantare con soli 4 strumenti che si incastrano a meraviglia. Un suono psichedelico, scarno e acido che tende al pop: questo dovrebbero essere i Verve e non a caso è proprio quello che si trova nel secondo disco della band e c he qui invece manca perchè rimpiazzato da una specie di “paura del vuoto” musicale. I Verve hanno il pregio di sapersi rinnovare, cambiare, sono una band camaleontica che non ha mai proposto per due volte consecutive lo stesso tipo di musica. Stavolta il punto di (ri)partenza è ovviamente ciò che si è costruito durante gli anni passati: una specie di piattaforma da cui lanciarsi ad ali spiegate e sperimentare di nuovo. A un primo ascolto “Forth” sembra aver imboccato la strada giusta, i riverberi, gli effetti, i giri di basso che mandano il cervello in un piccolo loop, e l’attitudine sonora “predicante e sciamanica” di Ashcroft ne fanno un buon album ma di certo non un capolavoro imprescindibile e sinceramente non so se entrerà anche nelle varie top list di fine anno. Ma da una band che è resuscitata per la terza volta e che in molti davano per spacciata, questo disco è più che una buona notizia: è una valida promessa per il futuro.

Se Dio vuole”… .