Il film di Duncan Jones si potrebbe riassumere in poche righe: cosa ne sarebbe stato di “Blade Runner”, se tutto il racconto fosse stato visto con gli occhi di Rutger Hauer, il Nexus 6 che scappava da Orione per trovare a Los Angeles una disperata soluzione alla sua inevitabile data di termine?

Se possibile, “Moon” è ancora più vicino al racconto di Philip K. Dick di quanto lo fosse l’adattamento di Ridley Scott: in qualche modo, ne è una specie di prequel.

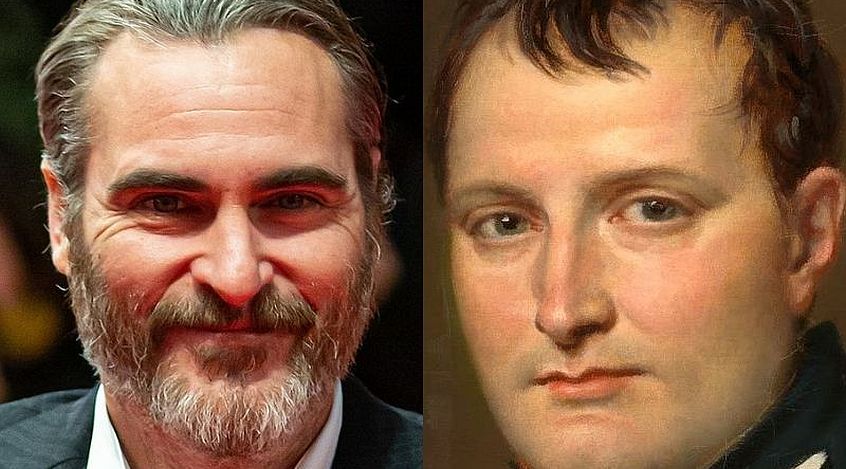

Lì, Roy Batty era un idiota e malinconico automa destinato alla sconfitta, proprio come qui Sam Rockwell è poco più di un semplice operaio-astronauta, un semplice ingranaggio di quella che – per quanto si può vedere dalle comunicazioni con la Terra e dall’efficienza del computer di bordo – è una tecnocrazia rampante che ha risolto il problema energetico in cambio della freddezza delle relazioni.

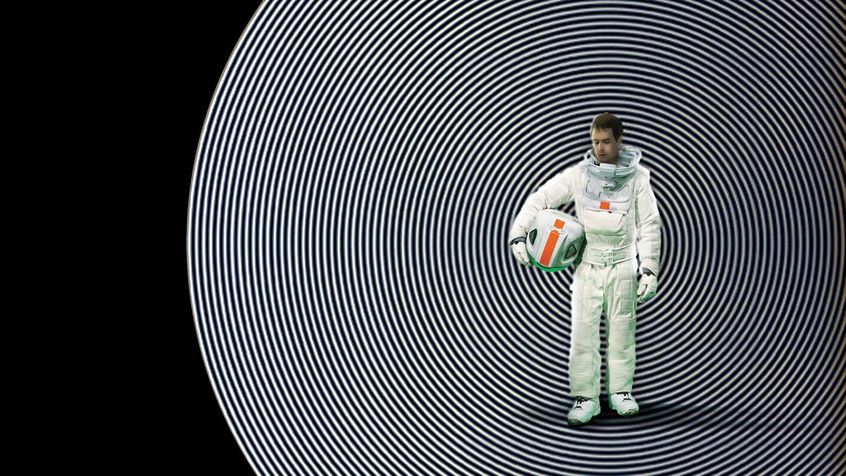

Jones ha un pregio innegabile: centra in pieno il colore e i toni della cornice del suo dramma di solitudine spaziale, e lo difende con sorprendente sicurezza, senza avvertire cedimenti.

Grazie a questo riuscito primo passo, tutti i dettagli e le sfumature si incrociano perfettamente nel puzzle della sua opera prima.

Passa così in secondo piano il fatto che “Moon” sembri non tanto un patchwork composto da deja-vu, quanto un insieme di aggiornamenti di luoghi comuni: GERTY, l’elaboratore-robot, nella versione originale ha la voce di Kevin Spacey, scimmiotta inevitabilmente HAL 9000, il padre di tutti i supercalcolatori cinematografici, e invece di avere un freddo obbiettivo come suo occhio di Polifemo, si esprime con gran parte del repertorio delle emoticon di un qualsiasi messenger (e, come ovvio, si dimostra più umano degli umani).

Il catalogo dei film saccheggiati non si ferma a “Blade Runner” e a “2001”: un’altra delle grandi suggestioni che ha ispirato “Moon” è sicuramente “Darkstar”, il primo lungometraggio di John Carpenter, nella cura con cui viene perseguita il quotidiano e la noia di una missione spaziale che non è niente più che un compito da eseguire.

Quello che è riuscito meglio a Jones è il ritratto di una disperazione possibile solo nella non-esistenza, la scoperta dell’eroe di non avere nulla di proprio, nemmeno una propria coscienza nè una propria personalità .

La chiave del film è tutta nello smantellamento delle sue certezze, tanto che il colpo di scena – quella che altrove sarebbe stata la scena madre – viene risolto in fretta, senza eccessi drammatici, senza che allo spettatore venga concessa la possibilità di giocare con l’intuito e le attese.

La dissoluzione dei ricordi, la voglia frustrata del ritorno a casa, il desiderio di una vita normale, di una moglie e di una figlia – tutto quello che tiene in vita Rockwell nel suo lungo e solitario isolamento nella stazione lunare – è invece investito di un’attenzione molto più ricercata, e contribuisce a rendere Moon suggestivo ed affascinante come un film di fantascienza intimistico e struggente, che non cerca in nessun modo di superare le difficoltà del suo budget, inseguendo vanamente la spettacolarità delle scenografie e degli effetti speciali.

Jones si dimostra astuto e anche affabile: resta da vedere se questo suo esperimento verrà utilizzato come un trampolino di lancio per una carriera hollywoodiana oppure (come sembra far presagire l’annunciato “Source Code” con Jake Gyllenhaal) per continuare una via bizzarra ed originale alla fantascienza: meno straordinaria e più verosimile.

Più umana.