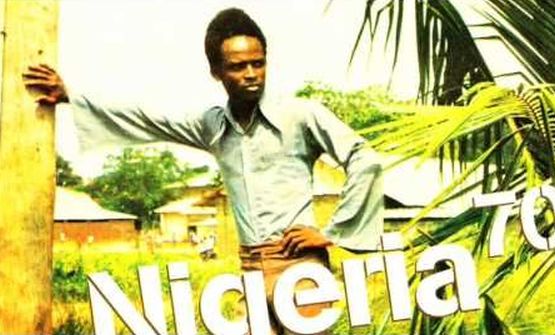

I primi mondiali di calcio in terra d’Africa hanno ribadito la superiorità in campo del continente europeo, rendendo vane le alte speranze di quello sud-americano (che sembrava imbattile, ma ha visto infine soltanto la piccola e bellissima nazionale uruguayana raggiungere il fondo) e abbattendo ben presto le aspettative dei paesi asiatici e africani; a livello musicale e mediatico è stata decisamente triste e poco azzeccata la scelta di un inno brutto e banale, oltretutto cantato da una strapagata starlette colombiana. Tutto alla faccia dell’Africa che, nel suo tormentato meandro di problemi (politici, economici, sociali ed ecologici), non lesina certamente sul talento musicale: non essendo più in vita Fela Kuti (recuperate su youtube la sua “Waka Waka” altrochè), affidare la canzone ufficiale del Campionato Del Mondo a uno dei suoi figli sarebbe stato un gesto onorevole e avrebbe probabilmente dato frutti migliore. Purtroppo rimarrà soltanto un sogno, ma ci pensa l’etichetta inglese Strut a rallegrare e ravvivare i nostri ascolti africani: per omaggiare quel paese travagliato che è stato il Sud Africa, la sua storia e la sua musica, la label ha edito ben tre compilation che raccontano vent’anni in più di cento tracce.

Vent’anni all’interno di quei famigerati quaranta che hanno costituito il periodo dell’Apartheid e di cui Soweto, ghetto di Johannesburg che vide nell’estate del ’76 il susseguirsi di sanguinosi scontri, è simbolo noto.

Nella prima uscita è possibile ascoltare il risultato del fermentare di suoni lontani ma non estranei, come jazz, funk, higlife e ritmi latini, a contatto con i canti tradizionali del luogo, con le percussioni stremanti e con le litanie del lavoro alla miniera: fermentare che ha dato vita al mbaqanga, genere musicale noto e sviluppatosi tutto nelle periferie, nei ghetti, nelle città solo per africani. E se i brani antologizzati raccontano della seconda metà degli anni sessanta, quando il mbaqanga è già avviato verso una certa popolarità (che culminerà nel 1986 con “Graceland” di Paul Simon), si può ancora percepire chiaramente l’intrecciarsi delle influenze, l’infiltrarsi dell’elettricità , il divenire stesso di un suono che preferisce non avere barriere.

Barriere che invece nella realtà si fanno sempre più pressanti e spregevoli (come la legge, del 1975, che limiterà l’uso dell’inglese nelle scuole a favore della lingua afrikaans) e che esploderanno a Soweto nel ’76: proprio del periodo tra ’69 e l’anno che vide la morte di centinaia di persone nella township sudoccidentale di Johannesburg si occupa il secondo capitolo dell’opera della Strut, intitolato appunto “Soul, Funk And Organ Grooves From The Township 1969-1976”. come si evince dal titolo il suono si fa più internazionale e i neri d’America ispirano i loro fratelli d’origine: Miles Davis, Sly Stone, Booker T, George Clinton sono tutti qui presenti, ma la personalità è prepotentemente tutta sudafricana.

Ne è dimostrazione il groove torbido, ipnotico come neanche i Can, dell’iniziale “Khubani” (J.K. Mayengar); oppure l’alternarsi di funk-blues scazzato e cavernoso e d’impennate rythm&blues che risponde al titolo di “Wozani Mahipi” (Mahotella Queens); “Come With Me” si tinge di beat e finisce per immaginare i Talking Heads (The Heroes, che ritornano anche con quella cavalcata sensualissima e torrida di “Funky Message”). C’è chi poi non rinuncia a gettarsi a capofitto nel jazz per suonare frizzante e vicinissimo all’higlife (Bra Sello & His Band e The Klooks). “Gwinyitshe” dei “Toreadors” pare una nenia antichissima appena elettrificata e nella sua atmosfera mistica, nelle sue percussioni devianti vi si può scorgere un dub primigenio e naturale.

I Bazali Bam nel pezzo omonimo si fanno notturni e avvolgenti, mentre la successiva “Aklualwa Soweto” è trascinante e solare, un vero inno.

Vi sono poi immersioni in territori psichedelici che, sommate ai ritmi sempre sostenuti e scattanti, danno vita ad affreschi sinuosi e affascinanti: “Tiba Kamo” di Philip Malela, irresistibile combinazione di energia e deviazioni lisegiche; una “I Am There” che si fa grassa e incalzate e “Lovey-Wami” che sprigiona acido da ogni sincope.

Chiude il tutto, in attesa di un terzo volume che approfondirà il lato più strettamente jazz della produzione sudafricana, la bellissima “Saduva” di Gibson Kente, perla psych e perfetto commiato per gli ultimi ancheggiamenti: sempre grandi onori alla Strut, per averci deliziato con questa imperdibile e magnifica finestra musicale e sociale sul Sud Africa meno noto e più vero.