Ho avuto modo di ascoltare questo album molto attentamente, così tanto che oramai mi va di traverso ad ogni nuova riproduzione e rifuggo nei tasti salvagente rewind e stop. Ma tante e tante volte, eh. Non vorrei essere fraintesa.

à’lafur Arnalds sa bene ciò che suona e soprattutto sa benissimo come lo suona. Il risultato è obiettivamente egregio: le sue delicate composizioni sinfoniche, rette principalmente da pianoforte ed archi, si intrecciano con un’elettronica discreta (discretissima, direi pure latitante) che fa (o meglio, farebbe) del suo album un ponte ipotetico tra musica classica e moderna. Un po’ come quello tra Messina e Reggio, che per l’appunto non c’è: vanifica il suo tentativo in un susseguirsi di nenie, di quelle che ‘per favore, speriamo sia l’ultima’.

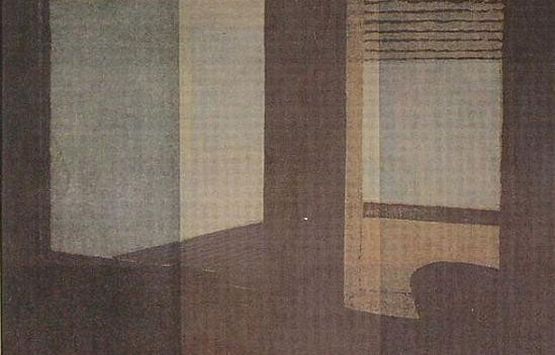

“…And They Have Escaped The Weight Of Darkness” sembra, fatta eccezione per uno o due brani (“Gleypa Okkur”, su tutti), un continuo copia e incolla di atmosfere cupe e tristi, ottima colonna sonora per quei film strappalacrime che a cadenza annuale rimbalzano puntuali sugli imbarazzanti palinsesti televisivi. 44 minuti affannosi, presentati come una sorpresa per chi si aspetta una mera continuazione della malinconia minimale dei suoi album precedenti.

Il ragazzo islandese, classe 1987, però promette bene: è al suo quinto lavoro in studio (contando anche gli EP), vanta collaborazioni di calibro internazionale, esibizioni a destra e manca in tutto il globo terracqueo e, trofeo più importante, ha avuto il privilegio di fare da spalla ai Sigur Ròs nel loro scorso tour.

Ad ogni modo, ha abbracciato una causa importante: avvicinare il pubblico ‘sintetico’ e privo di qualsiasi influenza schematica, alla ben più complessa atmosfera fatta di pentagrammi e scale cromatiche.

Un po’ come ha fatto l’eclettica Björk nel suo “Live at Royal Opera House” partendo però dallo schema opposto.

Cioè, devi saperci fare di brutto.

Dà i à’lafur, puoi farcela.