Carl Theodor Dreyer, regista danese attivo tra il 1920 e il 1964, è una figura apparentemente aliena dal clima delle avanguardie che, a partire dagli anni Venti del “‘900, influenzano in modo seminale la cinematografia europea e, in parte, anche quella americana.

La sperimentazione formale sembra non appartenere a questo autore, che elabora negli anni uno stile personale e rigorosissimo.

Questo stile peculiare, che ha influenzato diversi registi di area centro e nordeuropea nei decenni a seguire (non solo Ingmar Bergman, ad esempio, ma anche i più recenti Michael Haneke e Lars Von Trier), esplode nella sua compiutezza nel 1928 con “La passione di Giovanna d’Arco” (“La passion de Jeanne d’Arc”), realizzato in Francia insieme al successivo “Vampyr” (Il vampiro, 1932). Il successo di critica di questi due film è ancora più sorprendente considerato che il periodo in cui vengono realizzati e diffusi è l’epoca d’oro del cinema spettacolare, lontanissimo dal rigore e dalla severità dell’opera di Dreyer.

“La passione di Giovanna d’Arco” e “Vampyr” esprimono non solo il livello cui la ricerca formale e sul linguaggio cinematografico arrivano nell’opera di Dreyer, ma soprattutto i temi tipici di questo autore: l’immanenza della morte, la solitudine dell’uomo, il bisogno di spiritualità , l’incomunicabilità .

Evidente è l’eredità filosofica esistenzialista di Kierkegaard, che influenza il pensiero e la cultura danesi in modo più o meno palese soprattutto nella letteratura e nel cinema, fino al Gruppo Dogma di Von Trier e Vinterberg, ma anche la forte connotazione figurativa naturalistica, tipica dell’arte nordica.

Le origini di Dreyer sono molto umili: è il figlio illegittimo di una governante e cresce adottato da una rigida famiglia luterana da cui eredita il cognome.

La stretta osservanza delle regole religiose, l’atmosfera severa che probabilmente si respirava nell’ambiente dove il futuro regista cresce influenzano i temi di molti suoi film. La sua produzione consta di pochi ma fondamentali titoli, soprattutto quelli della fase creativa più matura, che costituiranno il nucleo della nostra analisi; per non appesantire eccessivamente la trattazione, infatti, ci concentreremo soprattutto su tre titoli: “La passione di Giovanna D’Arco”, “Dies Irae” e “Gertrud”.

Da giovane, Dreyer intraprende la carriera giornalistica, ma passa presto alla sceneggiatura cinematografica, scrivendo tra il 1912 e il 1918 alcuni soggetti, e passando di lì a breve all’attività di regista.

Già nei suoi lavori di sceneggiatore è possibile rintracciare un intenso interesse per le possibilità espressive del linguaggio cinematografico e per la varietà di temi esistenziali affrontati nei vari soggetti drammatici.

In “Praesidenten” (Il Presidente, 1920), il suo primo film, la raffinata e acuta indagine psicologica sui personaggi e sull’ambiente borghese nel quale essi agiscono si accompagna a uno stile piano, austero, naturalistico, figlio della pittura e della letteratura dei Paesi nordici.

Questo stile diverrà connotativo di tutta l’opera di Dreyer, tanto da renderlo uno dei registi più coerenti e rigorosi del cinema europeo.

Altri film, girati tra il 1920 e il 1925 e di contenuto vario, dallo storico al fiabesco (notevole, tra di essi, “Der var engang”, “C’era una volta”, girato in Danimarca nel 1922, fiaba dai risvolti sensuali e ironici che è recentemente tornata a nuova vita grazie a un restauro digitale e alla suggestiva sonorizzazione dal vivo ad opera di Julia Kent, Paolo Spaccamonti e Stefano Pilia), risentono delle influenze dell’espressionismo tedesco e del decadentismo letterario, come accade in tutto il cinema europeo d’autore degli anni Venti.

Proprio il kammerspiel, il “dramma da camera” inaugurato dai registi tedeschi contemporanei di Dreyer (cfr. Blow Up #5) è lo stile scelto dal regista danese per “Du skal aere din hustru” (“L’angelo del focolare”, 1925, conosciuto anche con il titolo francese de “Le maà®tre du logis”) per narrare di una famiglia borghese in un interno. I protagonisti – marito autoritario, moglie e figli sottomessi, governante ribelle – sono indagati con finezza e acume psicologici, precorrendo il cinema bergmaniano.

Le opere citate, nonostante come notato più sopra si stiano delineando come palesemente Dreyeriane, sono tutte accomunate da un eccellente mestiere ma a tutte manca quella peculiarità che le renda immediatamente riconoscibili come solo ed esclusivamente prodotto del regista danese.

L’occasione per definire una poetica Dreyeriana tout-court si presenta con “La passione di Giovanna D’Arco” (1928).

Il film viene commissionato a Dreyer dalla francese Sociètè Gènerale des Films, che gli affida l’incarico dopo il successo ottenuto in Francia de “L’angelo del focolare”.

La sceneggiatura, scritta a quattro mani con Michel Champion, si basa sulle trascrizioni degli atti originali del processo ed è un’analisi profonda e impietosa del potere, della morale, della religione, dell’oppressione, del ruolo della donna nella società . “La passione di Giovanna D’Arco”, secondo le parole di G. Rondolino (“Storia del Cinema”, UTET, 1996) “”…è anche, e forse soprattutto, il primo capitolo d’un romanzo ininterrotto sull’esistenza”.

è necessario, a questo proposito, dedicare uno spazio alla protagonista de “La passione di Giovanna D’Arco”, Renèe Falconetti, che giganteggia letteralmente, al pari di altre figure femminili che interpretano personaggi principali nelle opere di Dreyer. Dotata di una forza interpretativa non comune, la mette interamente al servizio di un personaggio indimenticabile, tratteggiato in modo magistrale dalla scrittura del film.

Renèe Falconetti, nata in Corsica nel 1892 e dagli studi prestigiosi al Conservatoire di Parigi, rappresenta una delle attrici più straordinariamente dotate della sua generazione: il suo stile recitativo, spontaneo, passionale e dall’enorme personalità , le permette di interpretare la Giovanna D’Arco di Dreyer ben oltre la semplice immedesimazione: sembra quasi di assistere ad una vera e propria “reincarnazione”.

Renèe, inoltre – e non potrebbe essere che così, d’altronde – si allontana intenzionalmente dallo stereotipo della diva della sua epoca, rinunciando al trucco e offrendo il suo volto, vero e dall’intensità espressionista, agli spietati primi piani che Dreyer dedica alla dolente eroina francese. Renèe è naturalmente lontana da un’interpretazione apologetica di Giovanna D’Arco: il suo lavoro sul personaggio fa emergere una donna vera, forte, indomabile, che terrorizza gli uomini del suo tempo perchè intransigente nella sua coerenza, fino al martirio.

Per arrivare a risultati di tale intensità espressiva, il set de “La Passione” è interamente consacrato alle esigenze di concentrazione degli attori: obbligo assoluto del silenzio, ad esempio, e paraventi che isolano gli interpreti dal mondo circostante e li preservano dalle distrazioni.

I capelli di Renèe vengono tagliati davanti alla troupe subito prima della scena del martirio; inoltre, l’attrice decide di farsi stringere le caviglie in una morsa durante la scena del supplizio (successivamente tagliata dalla censura perchè troppo forte) per renderla più realistica. Le prove di questa scena durano una settimana, e il dolore diventa insostenibile regalando primi piani di un’intensità assoluta e disturbante, anche grazie alla fotografia di Rudolph Matè e alle scenografie severe e rigorose del grande Hermann Warm.

Le emozioni che si susseguono sul volto di Giovanna durante l’interrogatorio, condotto sadicamente da un gruppo di grotteschi giudici – tutti uomini, davanti a una sola donna – sono le umanissime paura, dolore, angoscia, combattute però da forza incontenibile e amore per la verità contro qualsiasi esercizio del potere.

Le leggende che inevitabilmente accompagnano ogni film dall’impatto emotivo così assoluto narrano, ad esempio, dei pesanti strascichi psicologici subiti da Renèe Falconetti dopo l’interpretazione di Giovanna D’Arco (cosa molto probabilmente non vera, poichè l’attrice prosegue con successo la sua carriera).

Antonin Artaud, che nel film interpreta il monaco Massieu, parla di una strana corrente telepatica che si era stabilita, durante la lavorazione del film, tra lui, Dreyer e Renèe Falconetti.

Anche se pare che l’interpretazione di Giovanna D’Arco non abbia avuto su di lei serie conseguenze psicologiche, l’attrice è ad ogni modo una personalità complessa, difficile e tormentata: sembra infatti che la sua morte, avvenuta a Buenos Aires nel 1946, sia dovuta a suicidio.

Il personaggio di Giovanna D’Arco tratteggiato da regista e protagonista è fedele fino alla morte al suo ideale di giustizia e di coerenza morale e spirituale.

Dreyer indaga le più intime e nascoste pieghe dell’animo umano e ne restituisce, attraverso immagini potentissime e impietose la complessità , il dolore, le contraddizioni, la forza.

Il cinema di Dreyer possiede un valore di documentazione antropologica, in cui lo spettacolo si risolve nelle immagini e nel loro rapporto dialettico; sono le immagini stesse a costituire l’ossatura e la sintesi di un discorso sull’uomo e sulla sua solitudine, sovvertendo le regole della drammaturgia tradizionale.

La storia di Giovanna D’Arco è, in ossequio a questa nuova concezione drammaturgica, svuotata di tutti gli orpelli che la letteratura storica e il cinema hanno solitamente destinato alla narrazione di questa figura: Dreyer concentra l’azione drammatica e l’interesse dello spettatore sul tema principale, che non è religioso o mistico, ma “umano”.

Il personaggio si spoglia così dell’aura di cui fino a quel momento era artificialmente ammantato e diventa reale; la telecamera ne indaga il volto e il corpo, fino a penetrarne l’animo e a restituirne un’immagine tridimensionale, che quasi esce dallo schermo con il suo carico di dubbi, dolore, certezze.

Giovanna incarna il problema centrale dell’esistenza umana: la lotta dell’individuo contro i condizionamenti storici e sociali.

L’intransigenza, l’aggressività , la potenza di questo personaggio ricorrono, con modalità e tratti differenti, anche in altre figure femminili delineate da Dreyer nei suoi film successivi.

Il legame e la continuità con “La passione di Giovanna D’Arco” sono riscontrabili in un successivo lavoro di Dreyer, che il regista realizza molti anni dopo, nel 1943: “Dies Irae”.

Il film è il secondo di una trilogia ideale che prevede al centro dell’azione drammatica e narrativa una figura femminile e che si concluderà nel 1964 con “Gertrud”.

Il titolo di “Dies Irae” si ispira a un lugubre canto religioso che recita versetti dell’Apocalisse in cui si descrive “il giorno dell’ira” divina, quello cioè in cui la divinità giudica le anime destinandone alcune al Paradiso, altre all’Inferno. Questo canto si usava per accompagnare al rogo le donne condannate a morte per stregoneria, e nel film è, con intuizione magistrale, affidato alle voci cristalline di un coro di bambini, producendo un effetto macabro e straniante.

La storia narrata in “Dies Irae”, ambientato nella Danimarca del 1600, è quella di una anziana donna, Marte, accusata di stregoneria dal pastore Absalon Pederssøn che, molti anni prima, aveva salvato dal rogo un’altra donna del loro stesso villaggio allo scopo di sposarne la giovanissima figlia, Anne.

La vecchia, torturata e condannata dopo un processo-farsa, lancia dal rogo una maledizione contro i suoi inquisitori, e in particolare contro il pastore, che non fa che rafforzarne l’aura alla quale già chiunque credeva. La presunta strega, vistasi perduta, decide di dare ai suoi giudici e agli abitanti del villaggio riuniti per assistere all’esecuzione ciò che essi volevano: il Male.

Questo non è che il primo, raffinato indizio di una complessa e acutissima indagine psicologica che si dipana per tutta la trama del film, e che verrà ripreso da Ingmar Bergman nella potente scena del rogo della giovane strega terrorizzata ne “Il Settimo Sigillo”, in cui la ragazza, davanti a morte certa, recita fino all’ultimo il ruolo che la comunità le ha affibbiato, ma lo fa con gli occhi pieni di paura, annientata di fronte alla prospettiva della fine.

La fine della vecchia accusata di stregoneria è l’inizio di un tormento interiore per il pastore che, secondo il tipico rapporto personale e meditativo dei luterani con la divinità , si chiede ogni giorno se la sua scelta di molti anni prima – risparmiare dal rogo la madre della sua giovane sposa Anne – non gli abbia fatto commettere un enorme e imperdonabile peccato.

Le figure principali di questo film sono ossessionate dal peccato: l’ambiente rigido e strettamente osservante in cui Dreyer ha trascorso l’infanzia possiede un peso determinante, nella definizione e nell’analisi di questo tema nei suoi film più importanti.

La madre del pastore, Merete, donna corpulenta e dall’espressione perennemente arcigna, chiusa un un vestito nero rigidissimo, odia Anne e si accorge dei tormenti del figlio. Ella ha stabilito con lui un rapporto di dipendenza affettiva reciproca, che si articola in un complesso gioco di ricatti affettivi: per questo la donna odia la giovane nuora. Conosce il suo passato, la vede troppo bella e giovane e, soprattutto, percepisce in lei la stessa natura di sua madre, lo stesso fuoco negli occhi.

Anne è una Dark Lady che farebbe invidia a qualsiasi sceneggiatore americano di noir.

Bionda e bella ma incupita dalla vita che conduce, ha lo sguardo perennemente inquieto e un’espressione di indomabile ribellione: il suo personaggio parte in sordina per poi rivelarsi in tutta la sua potenza inarrestabile sul finale del film.

Anne è una figura modernissima, nei cui turbamenti e dubbi esistenziali si può riconoscere ogni donna contemporanea; la sua lotta contro un mondo di uomini sadici e spaventosamente ottusi e di donne che hanno abdicato alla loro natura per conformarsi a quello che la comunità impone loro è coerente fino alle estreme conseguenze.

I suoi rapporti con gli altri personaggi del film sono, in assoluto, i più sfaccettati: è lei, indiscutibilmente, la protagonista.

Anne è stata una sposa-bambina. Nel mondo occidentale contemporaneo ci si mobilita, a ragione, contro i matrimoni forzati di ragazzine appena adolescenti con uomini molto più grandi, in società distanti, dove i diritti delle donne non esistono. In Europa, le comunità tradizionali hanno adottato in passato gli stessi metodi, scomparsi in epoche diverse a seconda del grado di evoluzione delle comunità stesse.

Anne è stata presa in sposa dal pastore in giovanissima età , senza ovviamente alcun consenso da parte sua, ma lei non rimuove questo trauma accettandolo supinamente come la sua cultura di riferimento vorrebbe: lentamente, inesorabilmente, Anne matura la sua vendetta contro un marito che non ha mai amato e contro un’esistenza che non si è scelta.

La prima tappa della vendetta è innamorarsi di Martin, il figlio del marito, avuto dal pastore nel precedente matrimonio. La giovane Anne si innamora sinceramente di questo insignificante ragazzo dal carattere debole, influenzabile, devotissimo al padre e alla nonna paterna. La personalità di Martin è irrilevante: il valore della sua presenza non ha significato in sè, ma è strumentale alla rivalsa esistenziale di Anne.

La relazione tra i due è vissuta con assoluto trasporto da Anne, che si abbandona all’amore come se non avesse aspettato altro per tutto il tempo; il ragazzo, invece, è roso dal dubbio e dal senso di colpa nei confronti del padre. La storia d’amore alterna momenti di felicità apparentemente totale a momenti di malinconia totale, sullo sfondo di una natura scandinava magnifica e sottilmente inquietante, pervasa dal più puro spleen nordico.

Absalon ignora ciò che avviene alle sue spalle, ma sua madre Merete no; ha intuito che qualcosa sta accadendo, e sorveglia la coppia.

In una sera tempestosa, Absalon torna da un servizio funebre: ha assistito uno degli inquisitori che avevano processato e mandato al rogo Marte. Le loro ultime parole sono un esemplare saggio cinematografico e filosofico sulla concezione dell’immanenza della morte.

Il reverendo è provato, al ritorno a casa, e gli amanti lo attendono, dopo un drammatico confronto che sa di resa dei conti. Absalon resta solo con la moglie, e le confida che si sente come se la sua morte fossa già stata decisa. Le parla come se sospettasse di lei (in fondo, Anne è figlia di una strega): hai mai desiderato la mia morte, Anne?

Anne risponde di sì.

Ha desiderato decine di volte che Absalon morisse perchè suo marito è nient’altro che il suo stupratore. Gli rivela anche della sua storia con Martin, che lei ha desiderato e atteso sopra ogni cosa, perchè mai amata prima.

Il pastore ha un colpo, forse un infarto, e muore.

Durante il servizio funebre, la madre di Absalon accusa Anne di essere una strega e aver provocato la morte del figlio, ma Martin la difende. Il pastore celebrante il funerale le chiede allora di giurare sulla bara del marito che le accuse di Merete sono false.

Silenzio.

La telecamera indugia per un tempo infinito sul volto di Anne, disegnato da impercettibili mutamenti di espressione.

Infine, Anne parla, autoaccusandosi della morte del marito, e preparandosi quindi al rogo.

Il parallelo con Giovanna D’Arco è fin troppo chiaro: il supplizio come via d’uscita ultima per preservare la propria coerenza e la propria identità .

“Dies Irae” è un film, oltre che perfettamente scritto e interpretato, anche visivamente magnifico, dall’austerità seicentesca della ritrattistica olandese.

Realizzato poco prima dell’occupazione nazista della Danimarca, è ancora una volta – e a maggior ragione, dato il periodo storico – un film sull’oppressione del potere, l’autodeterminazione, il conformismo, l’eroismo del singolo e il prezzo da pagare per questo eroismo con l’isolamento, il disprezzo e la morte.

L’aspetto che lo rende eccezionale, peculiarmente scandinavo e in assoluto anticipo sui tempi è che, come avvenuto in “Giovanna D’Arco” e come avverrà in “Gertrud”, l’eroe principale è una donna, ritratta e restituita in tutta la complessità insondabile della natura femminile.

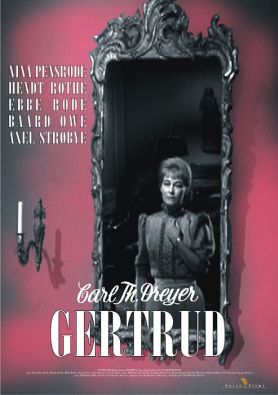

Tralasciando, per brevità , “Vampyr” (1932″) e “Ordet” (1955), il terzo e ultimo capitolo della trilogia femminile di Dreyer è “Gertrud” (1964).

In quest’opera, il realismo psicologico di Dreyer diventa e si carica di significati più generali, risolvendosi in una rappresentazione astratta della condizione umana.

“Gertrud” è tratto dall’omonimo kammerspiel (dramma da camera) di Hjalmar Söderberg, ed è costruito sulla vicenda di una donna, la protagonista, e i tre uomini che di volta in volta abbandona alla ricerca di un amore perfetto e autentico cui dedicare tutta la sua esistenza.

L’intuizione registica di Dreyer risiede nella ripetizione sostanziale della struttura formale del dramma teatrale, e quindi “anticinematografica”, che però costringe lo spettatore a concentrare l’attenzione sulla loro profondità , sugli intrecci dei loro rapporti, sul loro spessore sociale: il dramma nasce, ancora una volta, dai personaggi.

“Gertrud” è caratterizzato da uno stile ancora più spoglio rispetto alle precedenti opere di Dreyer; il dramma e il tormento dei personaggi è contenuto in un’apparente calma espressiva che lo rende ancora più estremo e intenso.

La tragedia è interiorizzata, la rappresentazione del quotidiano si fa sempre meno appariscente: sembra quasi che individui e oggetti si perdano nel “mare dell’oggettività “, che solo apparentemente li rende banali, rivelandone in realtà l’essenza e la coscienza della loro necessità .

Nel cinema di Dreyer, coerente fino all’estremo come i personaggi e le storie che rappresenta, l’identificazione tra spettatore e personaggio non avviene solo sul piano puramente emozionale, ma è invece il frutto di un lavoro intellettuale profondissimo, “che nasce da quella visione della realtà che potremmo definire geometrica, nella misura in cui i fatti si dispongono nel tessuto narrativo e drammatico secondo un disegno rigorosamente matematico” (G. Rondolino, “Storia del Cinema”, UTET, 1996)