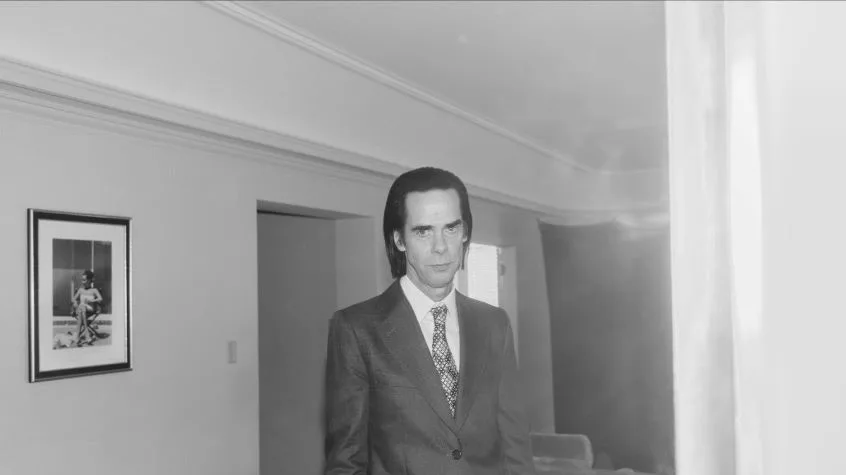

“Cosa succede quando un evento è così catastrofico da cambiarci completamente? Ci trasformiamo in persone sconosciute. Così quando ci guardiamo allo specchio riconosciamo la persona che eravamo. Ma ora dentro la nostra pelle vive una persona diversa”. Si presenta così Nick Cave nel documentario “One More Time With Feeling” di Andrew Dominik, uscito in buona parte del mondo l’otto settembre mentre in Italia sarà al cinema il ventisette e ventotto settembre dopo un’applauditissima prèmiere alla settantatreesima Mostra del Cinema di Venezia. Un documentario che racconta la storia di una nascita e di una morte. La nascita del sedicesimo album di Nick Cave con i suoi Bad Seeds, “Skeleton Tree”, e la morte di Arthur Cave, figlio quindicenne di Nick. Una perdita spaventosa, un trauma troppo grande da affrontare eppure Nick Cave sceglie di farlo in modo spietato, davanti alle telecamere amiche di Dominik, per non dover rispondere infinite volte alle domande dei giornalisti.

“Skeleton Tree” è il suo modo per affrontare questa tragedia in musica. Costruendo attorno al dolore una storia, un racconto. Appoggiandosi ancor più che in passato al compagno di mille battaglie Warren Ellis, ai suoi arrangiamenti incredibilmente scarni, spigolosi, essenziali, ai sintetizzatori e al suo violino che sembra lì apposta per cristallizzare la sofferenza. Un album spoglio, spartano fin dalla copertina, nudo eppure pieno di calore, un requiem disperato ma senza lacrime. Che sperimenta coi suoni in “Magneto” e “Anthrocene” e con le emozioni praticamente ovunque a partire da quel pugno nello stomaco che è “Jesus Alone”. Che non ha bisogno di urlare maledizioni, nè di sussurrarle a mezza bocca. Perchè quando il dolore è troppo grande non c’è maledizione che tenga. Un album che ha molto in comune, per intensità e fattura, con i dischi solisti di Nick Cave e con le infinite colonne sonore che la coppia Cave ““ Ellis ha creato negli anni: “The Road”, “Loin Des Hommes”, “West Of Memphis”, “L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford” (diretto proprio da Dominik), quella recentissima di “Hell Or High Water”.

Il Nick Cave artista che a noi è dato conoscere, quello che si vede esteriormente, non è molto diverso dal solito. Commovente poeta capace di parlare d’amore col cuore maciullato e la voce rotta, che si pone domande e non trova risposte nella religione divina nè in quella degli uomini anche se “Skeleton Tree”, “I Need You” e “Distant Sky”, cantata insieme alla soprano danese Else Torp, sono splendidi, desolati gospel laici. Azar Nafisi, in un bel libro che si chiama “Le cose che non ho detto” scriveva che quando muore una persona cara ci ritroviamo di colpo nel mondo dei vivi, cui alla fine nel bene o nel male finiamo col cedere. Il mondo dei morti però come un amico o un nemico immaginario o un’amante segreta continua a invitarci con il richiamo di quello che abbiamo perso. Chissà se è così che si sente Nick Cave quando canta I call out / right across the sea / but the echo comes back empty / and nothing is for free o mentre si guarda in quello specchio che forse preferirebbe ignorare, nei secondi ventimila giorni della sua vita.

Photo: Henry W. Laurisch / CC BY-SA