Tutta la mitologia iniziò a formarsi attorno

a quelle dieci prime tracce.

Dove le avevo registrate, come le avevo registrate,

il cuore spezzato, le droghe, l’alcol.

Gran parte di quelle cose non era vera.

Quelle prime dieci canzoni, quel disco,

Shotgun Lovesongs, mi erano semplicemente venute fuori.

( da “Shotgun Lovesongs”, di Nickolas Butler, Marsilio)

Come può un artista sfuggire a una mitologia che ormai ha raggiunto dimensioni talmente grandi da ispirare addirittura un vangelo apocrifo come il fortunato romanzo dello scrittore statunitense Nickolas Butler?

La risposta è una, dissolversi dietro alle proprie canzoni, così come fece a suo tempo una band di Oxford che, con un album di rottura come “Kid A”, ci spiegò come scomparire completamente.

Questo “22, a Million” è un disco che non pretende di riscrivere i canoni musicali di un’epoca come l’erede di “Ok Computer”, ma rappresenta un passo avanti nel percorso di crescita personale del trentacinquenne musicista nativo del Wisconsin, un album che si discosta nettamente dai lavori precedenti, pur tenendosi legato a essi attraverso un filo tanto sottile quanto strettamente ben cucito, un fil rouge che fa da guida a chi cerca di seguire un cammino artistico di cui questo album rappresenta solo una delle tante tappe.

Lontano dal leggendario pollaio, distante anni luce da ogni possibile Emma, il progetto Bon Iver si spinge qualche passo più in là , a ridosso delle sperimentazioni dell’amico James Blake, accogliendo il lato più caldo e umano delle sue elucubrazioni sintetiche e traducendolo in un cantautorato moderno, frastagliato nel suo incedere dolente, pieno di disturbi di trasmissione che più di una volta durante il primo ascolto mi hanno portato a chiedermi se lo stereo funzionasse a dovere: sono interferenze che appaiono e scompaiono all’improvviso, come fantasmi dal passato che cercano di dirci qualcosa che non riusciamo a cogliere pienamente.

Il Justin Vernon del duemilasedici gioca a nascondersi dietro a una narrazione frammentaria della propria arte, non si concede alle interviste e rende difficile l’interpretazione dei titoli dei brani che compongono questo suo ultimo lavoro, come se giocasse ad invitare l’ascoltatore a cercare di risolvere il rebus della sua vita, quasi desiderasse fare tabula rasa di quel mito costruitogli addosso nel corso degli anni per renderlo indecifrabile.

Ma nulla si distrugge in queste dieci composizioni, bensì tutto si trasforma, e quella che ascoltiamo è quella voce, che, seppur filtrata, modificata e nascosta da mille effetti, e per quanto circondata da tante altre voci che si sovrappongono ad essa-in un dialogo costante tra l’autore e la sua coscienza- rimane l’elemento portante di queste canzoni. E poco importa all’ascoltatore se questa voce proviene dalle fatiscenti mura di uno studio di registrazione di fortuna o dai luoghi fisici e metafisici protagonisti del secondo album, questa, in fondo, è tutto ciò che di cui abbiamo bisogno, ed è solo in essa che il nostro Justin Vernon cerca di sparire, affinchè la sua voce emerga in maniera preponderante su tutte le soprastrutture erette intorno alla sua immagine nel corso di questi ultimi anni.

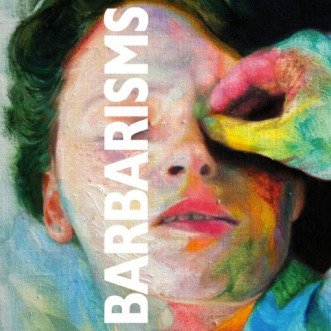

“22, A Million” è un disco complesso a partire dal suo artwork (opera dell’artista statunitense Eric Timothy Carlson, coautore anche dei Lirycs video che accompagnano l’album), i cui intenti ci appariranno più chiari alla luce dei lavori che lo seguiranno in futuro, ma al contempo è sbagliato considerarlo un disco di passaggio, in questi trentacinque minuti c’è infatti tutto il respiro dell’arte del suo autore, il quale evita però abilmente di ricadere in tutti quei trabocchetti mediatici che nel corso degli anni lo hanno “ridotto a icona” della generazione indierock degli anni zero: In questo il nostro Bon Iver riesce in maniera eccelsa, scompare completamente alla vista, e per sapere dove riapparirà ci basta seguire le tracce della sua voce dal falsetto così sottile da fare da filo rosso tra il passato e il futuro della sua musica.

Credit Foto: Graham Tolbert & Crystal Quinn