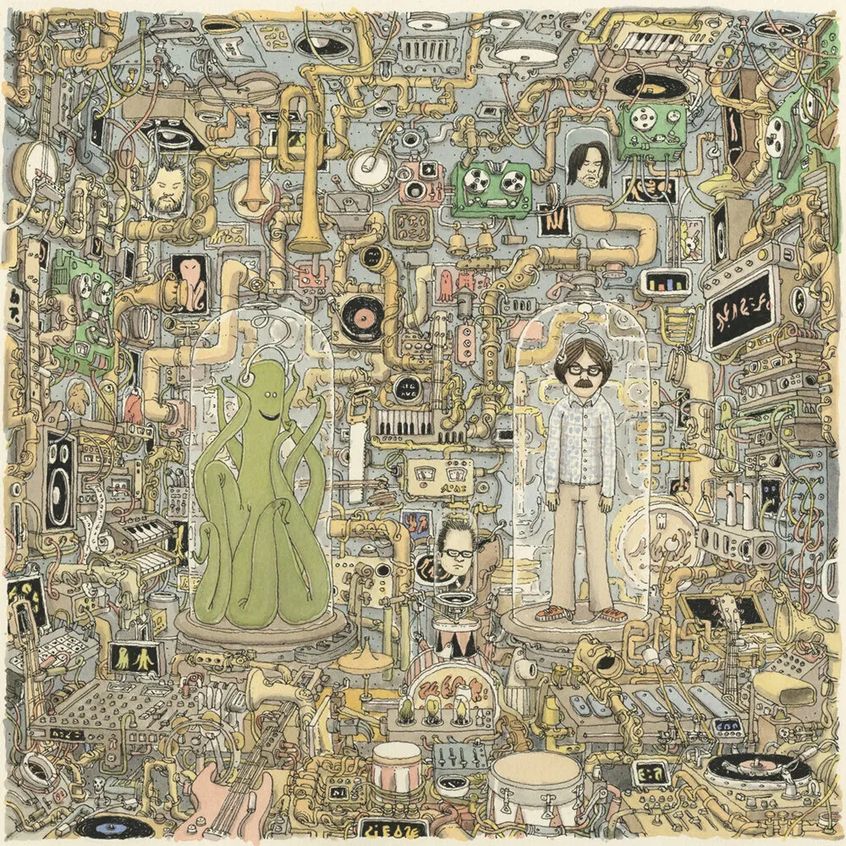

Una carriera tra alti e bassi, quella dei Weezer: subito due album fenomenali, veri e propri simboli del miglior power pop anni ’90 – l’omonimo debutto noto anche come “The Blue Album” del 1994 e “Pinkerton” del 1996 – poi cinque anni di silenzio, complici gli impegni da studente universitario ad Harvard e la crisi creativa del cantante e chitarrista Rivers Cuomo, caduto in una grave depressione che lo aveva portato a vivere isolato dal mondo e in una stanza dalle pareti dipinte di nero. Infine il fortunato ritorno sulle scene con il secondo omonimo (o “The Green Album”) del 2001, in grado di ricatturare l’attenzione del grande pubblico grazie a singoli di successo come “Hash Pipe” e soprattutto “Island in the Sun”. Negli ultimi quindici anni ben otto album: alcuni decisamente buoni, come i due più recenti (“Everything Will Be Alright in the End” del 2014 e “The White Album” del 2016); altri, invece, divisi tra idee interessanti ma discontinue (“Maladroit”, “Make Believe” e “The Red Album”) o assolute, a tratti inspiegabili, cadute di stile (il terribile “Raditude” del 2009 e il poco ispirato “Hurley” del 2010).

Purtroppo il nuovo “Pacific Daydream”, undicesimo lavoro in studio, rientra in quest’ultima categoria. Chi sperava di ritrovare la band ai livelli del quarto omonimo uscito solo un anno fa resterà assai deluso da queste dieci tracce, scritte e registrate con l’unico obiettivo di conquistare i fan di quel pop rock plasticoso, patinato e annacquato che tanto va nelle classifiche di tutto il mondo al giorno d’oggi. I punti di riferimento sono Thirty Seconds To Mars, Fall Out Boy, Panic! At The Disco e Imagine Dragons: per cercare di riprodurne il suono radio-friendly, i Weezer si sono affidati di nuovo al produttore Butch Walker, già in cabina di regia per il disastroso “Raditude” (sarà un caso?) e vecchio collaboratore di artisti che ben poco hanno a che vedere con l’alternative rock come Avril Lavigne, Katy Perry e Pink.

Ricollegandosi all’esperienza positiva del precedente album, le nuove canzoni dei Weezer affondano ancora una volta le radici in una California da cartolina, sempre assolata ma assorta in una perenne malinconia da fine estate. Cuomo riconferma il suo enorme talento per la melodia, citando qua e là alcuni pesi massimi della migliore tradizione pop anni ’60 come i Beach Boys, il Ben E. King di “Stand by Me” (il cui celeberrimo giro di basso viene citato nelle strofe di “Weekend Woman”) e il George Harrison di “My Sweet Lord” (“Sweet Mary”). Ma Butch Walker non è Phil Spector, e l’idea di partenza di realizzare un album più raffinato e curato negli arrangiamenti rispetto al solito viene soffocata da una produzione artificiosa e furbetta che taglia le gambe a brani che, resi in maniera diversa, probabilmente non sarebbero neanche stati tanto male. Tra questi, oltre ai due già citati, vi sono senza dubbio “Mexican Fender” – l’unico episodio davvero rock dell’album – e l’inedito esperimento dalle tinte reggae “Beach Boys” che, a detta di Rivers Cuomo, dovrebbe ispirarsi ai The Clash, ma che in realtà ricorda gli Smash Mouth e gli Hard-Fi di “Cash Machine”.

Per il resto c’è poco da aggiungere: “Feels Like Summer”, “Get Right”, “La Mancha Screwjob” e “Any Friend of Diane’s” sono tra le canzoni più brutte mai scritte da Cuomo, il cui desiderio sempre vivo di sperimentare e sorprendere questa volta si risolve in un enorme buco nell’acqua. Un goffo tentativo di realizzare hit usa e getta, i cui ritornelli, sempre orecchiabilissimi, si perdono tra richiami al peggiore dance pop da classifica e fastidiosi coretti presi in prestito dagli ultimi, terribili Coldplay. Ciò che resta è un pugno di brani che potrebbero funzionare solo come colonna sonora per una pubblicità di qualche gestore telefonico. Se siete fan dei Weezer, risparmiatevi l’ascolto di “Pacific Daydream” e attendete l’uscita, prevista per la primavera dell’anno prossimo, dell’ennesimo album senza titolo, che questa volta dovrebbe avere una copertina tutta nera. Incrociamo le dita per qualcosa di profondamente diverso.