di Matteo Orlando

La domanda non è più se il rock sia vivo o morto. Anche se non sono più i tempi di Elvis ormai è chiaro che il rock tira sempre, ha un pubblico che non molla e si rinnova e lo showbizringrazia. Il punto è quanto ci sia ancora di vero nel rock: chi ci è e chi ci fa soltanto.

Lenny Kravitz è uno che ci tiene a far sapere di essere uno vero. Certo, la prima immagine di Lenny è quella del divo (appare, le braccia alzate in abbraccioimperiale, su una pedana elevata sul palco, al centro di un cerchio composto da due mezzalune), come vuole il rock delle folle rapite in estatiche adorazioni. Ma poi c’è anche un altro rock, quello fatto di intesa con i musicisti, libertà dagli schemi e dialogo con il pubblico. E Lenny, bisogna dirlo, che c’è su tutti e tre i fronti. Magari la scelta della scaletta è un po’ risaputa (i classici presenti nel vecchio Greatest Hits, più una manciata di pezzi degli ultimi vent’anni e un paio di anticipazioni del nuovo disco), ma è il modo in cui vengono presentati i pezzi a creare le emozioni che ci si aspetta da un concerto di questo tipo.

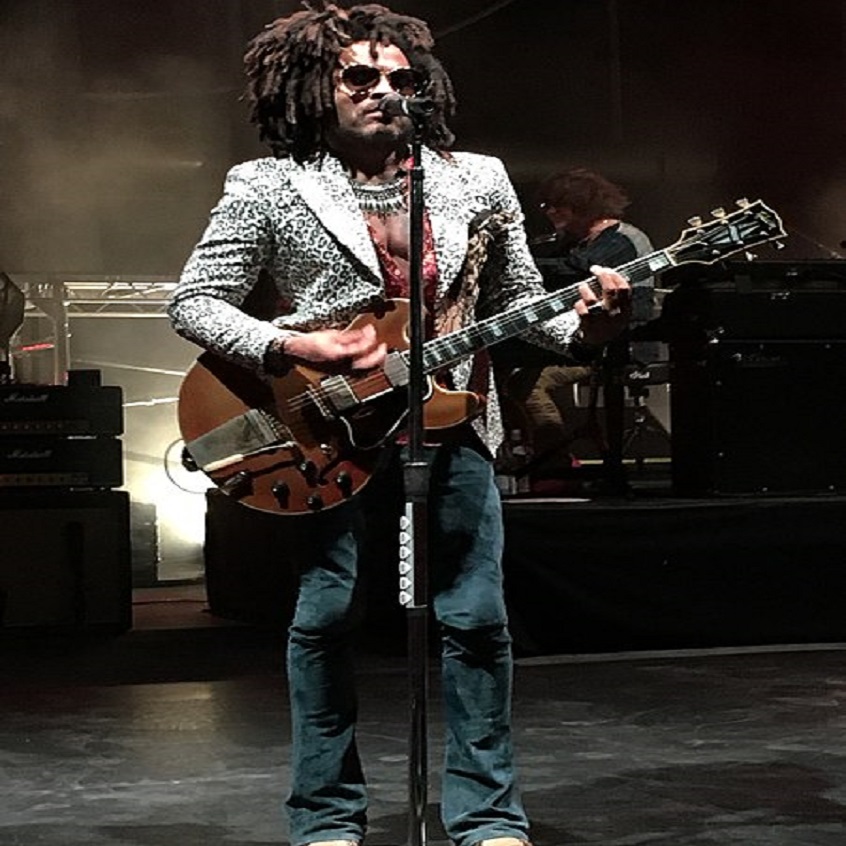

“Always on the run” spinge molto sulla sezione di fiati (baritono-tenore-tromba) oscillando dal rock al funky mentre “I belong to you” si insinua sottopelle in una lunga intro col suo soul sensuale che ricorda il migliore Bill Withers. Lenny, ancheggia sui tacchi e passeggia sul palco, schitarrando dietro occhiali scuri. Tutto suona anni ’70 e perciò anacronistico, ma esiste in quel momento sul palco davanti a noi con un’intenzione che ce lo fa arrivare come un’esperienza possibile, oggi e non come il mero remake dei bei tempi andati.

Il pubblico è quello di oggi, coi telefonini in mano, il palco è quello di una volta, dove si tira l’occhio senza l’aiuto dei teleschermi: le due cose convivono, ma via via che il concerto procede prevale lo spirito “’70s, si mettono giù gli smartphone e ci si riappropria di quello che sta succedendo qui e ora. La cosa ha riguardato anche me, che ho resistito a lungo nella mia vita alla febbre da social, ma ci sono dentro anch’io, ormai”… anch’io mi sono sorpreso più di una volta col telefonino in mano, a rubare pezzettini di musica da condividere con chi non c’era quella sera.

Ero partito chiedendomi se Lenny fosse uno vero e ora è Lenny che, nei fatti, lo chiede a me. Ma che si fottano gli altri! Quelli che non son potuti venire,o che non ci hanno creduto, si sveglieranno prima un’altra volta, se ce ne sarà un’altra. Quelli su Facebook che penseranno che sono figo ad essere andato al concerto di Lenny Kravitz, meglio perdere quei like che perdersi lo show. Allora, mettiamo via gli apparecchi e godiamoci “quello che siamo venuti a fare nella stanza“, come dice Lenny, citando le parole di Fela Kuti.

è un crescendo, verso la fine, ma il bello deve ancora venire. Tutto prende vita nel bis, con la chilometrica versione di “Let Love Rule”, nella quale incita il pubblico e al tempo stesso gli rende tributo. è la fine dei testi, dei discorsi, delle valutazioni, c’è solo spazio per sentire e per quelle tre parole di inno collettivo. Via gli occhiali da sole, via la chitarra, arriva Gary Clark jr sul palco alla chitarra solista (protagonista di un set di apertura a dir il vero un po’ opaco, ma qui strepitoso nei suoi solo blues, a dilatare il pezzo all’infinito). A questo punto Lenny è libero di far saltare gli schemi e crolla anche l’ultima barriera di separazione fra sè e il pubblico. Sconfina dal palco alle gradinate che avvolgono l’anfiteatro, sale gli ampi gradoni fino a quella che nel gergo interno dei lavoratori dell’Arena si definisce “quota-7” (circa a sette metri dal piano del palcoscenico), per scavalcare poi la transenna di contenimento e andare ad abbracciare il pubblico dei posti più economici e con la visuale più penalizzata. è un abbraccio simbolico a tutto il pubblico popolare. Poi scende e si china invece a stringere la mano anche al pubblico della fortunata elite ospitata nel golfo mistico, proprio sotto al palco a un metro dalla scena, chiedendo aiuto per non perdere l’equilibrio (“c’mon”… we’re in this together”…“), poi un veloce saluto anche sull’altro lato, ma senza l’assillo di dover ripetere tutto dall’altra parte, -fanculo anche alla simmetria-“… si va avanti, a suon di pugni nell’aria al grido di “Let Love Rule” finchè non c’è n’è più.

Quando, al termine di questa messianica celebrazione sembra di non poter ascoltare altro, suona la carica di “Are you gonna go my way?”, adrenalinica ma non caotica, forte ma non frastornante, quello che ci vuole per a dare a tutti la scossa necessaria per ritornare a casa. Altrimenti saremmo ancora lì a cantare la litania d’amore del nostro vero idolo.