I Black Lips giungono con il nuovo “Sing In A World That’s Falling Apart” a una forma – non dico definitiva – ma quanto meno definita della loro musica. E lo fanno seguendo classiche coordinate a stelle e strisce, come possono essere quelle tratteggiate da uno spigliato e vivace country.

Già , perchè se è vero che i ragazzi di Atlanta capitanati da Cole Alexander sono pur sempre dei folli genietti, è da rimarcare però il fatto che in questo lavoro, pubblicato a poco più di due anni di distanza dal caleidoscopico “Satan’s Graffiti or God’s Art?”, gli eccessi non vadano poi a influire più di tanto sulle dodici tracce.

Le canzoni che compongono questo album appartengono come detto di diritto a quell’universo country che un po’ noi europei sentiamo lontani, o che comunque forse non riusciamo a comprendere appieno, esclusi gli appassionati del genere ovviamente.

Ci sono rimandi nobili in ogni caso tra le pieghe di brani come “Chainsaw”, per non dire dell’apripista “Hooker Jon”, in cui non pare blasfemo tirare in ballo il Bob Dylan più sghembo e verace. In altri momenti, come nella fluttuante “Get It On Time” (una delle più convincenti del lotto), il pensiero corre invece a quegli Uncle Tupelo che seppero entusiasmare tra la fine degli ’80 e gli inizi dei ’90, lanciando in orbita il talento scintillante di Jeff Tweedy.

E’ un album che si fa ascoltare tutto d’un fiato, che diverte in episodi scanzonati come “Rumbler” e che trascina letteralmente con “Angola Rodeo”, caratterizzata da magnifici inserti di sax e da un ficcante incedere honky tonky.

Ma i Black Lips sanno anche concedersi dei momenti più sofisticati – dolci forse è un po’ improprio – in ballate come “Gentleman”, baciata da un arrangiamento alla Beach Boys (non a caso l’album è stato registrato nei leggendari Valentine Recording Studios) e nell’ode “Georgia”, in cui il canto di Alexander è appena più misurato del solito, quasi volesse emulare l’inarrivabile idolo Johnny Cash.

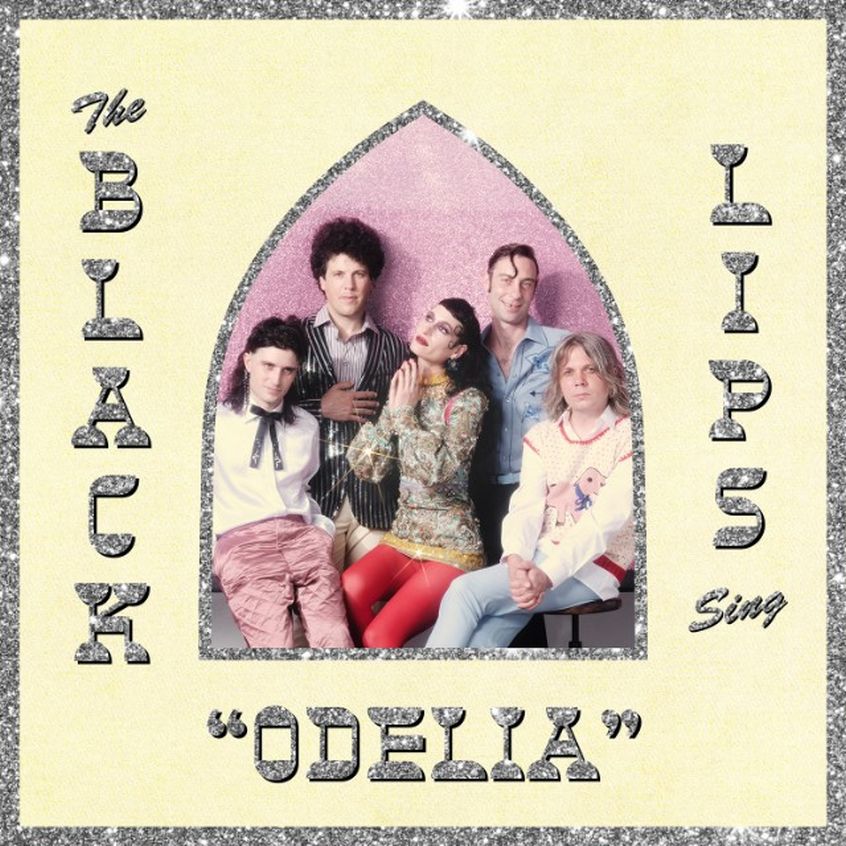

Per tornare a sentire del buon sano garage rock, lo stesso che aveva contraddistinto sin qui la loro parabola, occorre attendere l’energica”Odelia” che, seppur ben inserita in un’atmosfera western, è in grado di graffiare come ai vecchi tempi.

Anche la successiva “Dishonest Men” si muove su medesime coordinate, con un pizzico di psichedelia che non fa mai male a corredare il testo più corrosivo della raccolta.

“Locust” affievolisce un po’ i toni e ci proietta negli anni ’60, con le chitarre del neo entrato Jeff Clarke a dettare il mood, coretti assortiti a fare capolino e a spianare così la strada verso la conclusiva, paradigmatica “Live Fast Die Show”.

Canzone, questa, che ci riporta al significato iniziale che sta alla base di questo disco, un po’ un aggiornamento del Carpe Diem di oraziana memoria.

Non si può di certo fare festa tutte le sere, ma l’invito che ci fanno i Black Lips, generalizzando all’estremo, è in ogni caso quello di godersi la vita. Nel frattempo sono riusciti a trasmetterci tutta la loro vitalità con un disco oltremodo godibile.

Photo: Ben Rayner