Gli anni novanta furono anche gli anni del cosiddetto “alternative country”, successivamente definito più genericamente “americana”, con alfieri, tra i tanti, gruppi quali i Jayhawks, gli Uncle Tupelo (poi scissi nei Son Volt e primi Wilco) e Whiskeytown, con la rivista “No Depression ” assurta a vera e propria bibbia di questo linguaggio giovanile che ripescava le “roots” dell’american music, dipingendo una traiettoria alternativa all’indie o al grunge tanto in voga all’epoca.

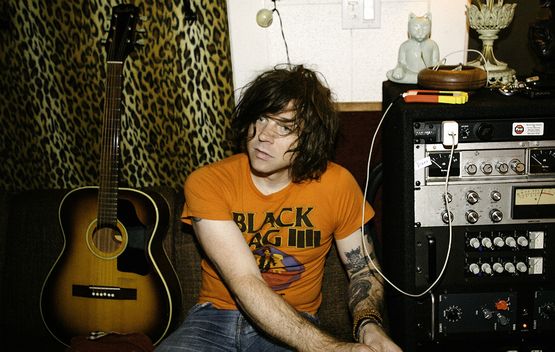

Membro dei citati Whiskeytown (di cui va assolutamente recuperato perlomeno “Strangers Almanac”) era tal Ryan Adams, che decise, all’alba del nuovo millennio, di proseguire in veste solista , esordendo con un capolavoro quale “Heartbreaker”, che non lasciò più dubbi su chi fosse il leader del gruppo appena scioltosi.

Dopo appena un anno, nel 2001, ancora inebriati da tale meraviglia, assesta il colpo piazzando la bomba mainstream di “Gold”, che lo proietta tra le promesse dei nuovi rocker americani con l’appiglio del cantautore.

Due album e due classici che tali sono rimasti fino ad oggi.

In seguito, gioie e dolori, ovvero un affollamento eccessivo di uscite discografiche, all’interno di cui dissemina almeno un altro grandissimo album (“Cold Roses”) ma soprattutto moltissime gemme, spesso affogate in album a volte troppo caotici nel loro essere raffazzonati.

Un talento in ogni caso che a mio avviso, non me ne vogliano i detrattori, rimane tra i più importanti degli ultimi 25 anni, senza alcun timore di esagerazione.

Sulla stregua dell’esordio “Hearbraker”, goiello intriso di folk e country, in un ideale incontro di Dylan con i Rolling Stones più bucolici e con dei Replacements narcolettici, seguirono altri lavori privi del furore elettrico ma allo stesso modo dimessi e malinconici, quali i cupi “Love is Hell part.1 & 2” e l’umbratile “29”.

A questa famiglia di album appartiene il nuovo lavoro “Wednesdays”, i cui colori vengono evocati già dalla ombrosa copertina, che rappresenta una riproduzione dell’opera del pittore impressionista Siebe Johannes Ten Cate, raffigurante una stazione ferroviaria, luogo di separazioni e transizioni.

Chiariamolo fin da subito, il nuovo album è da annoverare nella schiera degli album riusciti del nostro e, data la sua caratura, ciò può significare solo una cosa: 4 o 5 stelle, usando una unità di misura cara ai lettori delle recensioni discografiche o cinematografiche.

L’atmosfera dell’album è univocamente intrisa di malinconia e struggimento con tutti i brani che risultano omogenei non solo nei toni ma pure nell’ispirazione, regalandoci uno dei migliori Ryan Adams mai sentiti.

Un album minimale e riflessivo, giocato sul dialogo intimo e profondo tra la voce e la chitarra acustica, dove fanno capolino parche note di pianoforte ed archi, ed interventi mirati di armonica a bocca, dove tutto si risolve nelle ispirate trame compositive, che non imbrogliano alcuno non avendo bisogno di alcun orpello.

Si gioca sul terreno minato dell’antica e preziosa arte del costruire canzoni, che nella semplicità del loro stesso essere possono approdare o alla noia dello stantio mestiere o alla pura bellezza di una melodia immortale.

Per conoscerne l’approdo vi basti sapere che, giusto a 20 anni di distanza, il miracolo di “Heartebreaker” si ripete, come se l’autore, non più nell’età dell’esuberanza e dei sogni, avesse voluto consegnarci il suo “Blood on the Tracks“.

P.s: Per chi, come me, fosse interessato a poterlo ascoltare, finalmente, da un supporto fisico (sia esso CD o LP) segnalo che l’uscita è programmata per marzo 2021.