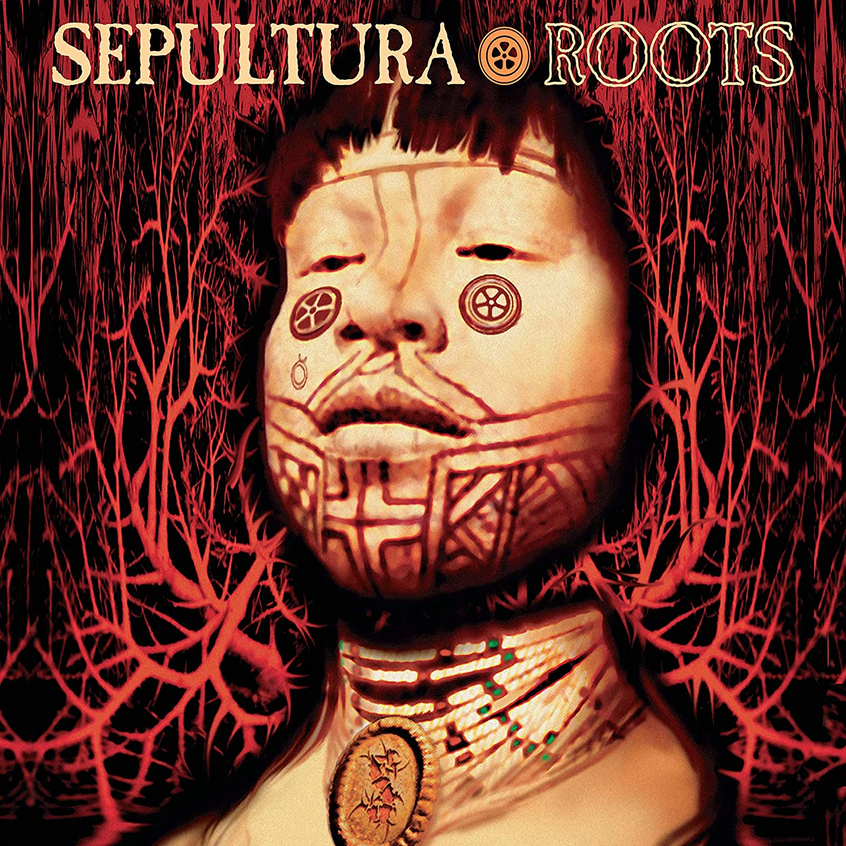

Siamo tutti in debito di fronte a “Roots” dei Sepultura. Anche adesso, a 25 anni dallla sua uscita, dovremmo ringraziare Cavalera & C. per averci provato, per averci donato un disco sostanzialmente irripetibile, dandoci gli strumenti per captare e godere di qualcosa di nuovo nel panorama musicale. L’intera generazione, adolescenziale e post, degli anni 90 dovrebbe ringraziare di aver potuto vivere l’esplosione di una cosa come “Roots”, e ricordare come ci fosse un prima ed un dopo questo disco, non tanto per le sorti dei Sepultura, ahimè da lì a poco abbandonati da Max, buon motivo magari anche per scoprire le precedenti opere, ma quanto per come avremmo da lì in poi rivalutato un certo tipo di metal, il thrash nello specifico, che arrivava alla sua seconda fase di declino e coglierne il suo balzo verso la nuova era “nu”, allargando le basi di ascolto di un genere certamente già sdoganato in precedenza ma che grazie al fortunato esito di questo disco amplierà di molto i suoi sostenitori.

Immagino fosse questo anche l’obiettivo neanche tanto mascherato del gruppo brasiliano, che insomma si trovava all’epoca a metà del guado della carriera, grandi idee ma superamento a destra dai vari Korn e Deftones, per citare un paio dei nuovi rappresentanti del periodo, che evidentemente influenzarono la genesi dell’album e che portarono i Sepultura a sviluppare il proprio percorso musicale nel solco del precedente “Chaos A.D.” incorporando la freschezza del ritmo post grunge anni 90 (per inciso Jonathan Davis canta in “Lookaway”), un uso mirato ma ben presente dell’elettronica, meno code nelle canzoni, ma più effetti e struttura agile, una produzione scrupolosa (Ross Robinson), capace di controllare la miriade di idee e di forza di fuoco all’interno di schemi convenzionali di ogni singola traccia.

Questi sono i motivi per cui ancora oggi “Roots” suona fresco ma il fatto che lo si consideri una pietra miliare è la grandissima intuizione di non accontentarsi solo di fare da prime mover verso nuovi confini metal, ma di ricercare un legame con la cultura musicale ancestrale brasiliana, inserendo ad esempio un’intera canzone composta assieme ad una tribù aborigena (“Itsari”), facendo partecipe in diverse canzoni Carlinhos Brown, che suona strumenti come berimbao e djembe, introducendo in generale un enorme uso delle percussioni (per tutte “Ratamahatta”). Tutto questo in “Roots” riesce incredibilmente a stare in piedi, la ferocia, la brutalità di certi pezzi (“Straigthate”, “Endangered species”,devastanti, ma molte altre) con il richiamo della foresta di musiche della tradizione. Ma se anche a qualcuno tutto ciò potesse risultare legittimamente stridulo, il punto è che la band, ed è qui il grossissimo merito del disco, ha il coraggio e la consapevolezza della proposta, riuscendo a definire qualcosa allo stesso tempo feroce ma contaminabile, dissordante ma di antica derivazione. Questo è il messaggio che ancora oggi arriva a chi ha la pazienza di ascoltare questo album, una travolgente ed energetica esperienza che travalica lo spirito dell’album, che alla fine nella sua ideale volontà di coniare il lingauggio del crossover perfetto, ci coinvolge nei movimenti, nel ritmo delle chitarre distorte e nel rantolo di Max Cavalera come se stessimo veramente partecipando ad un rito sacro di una qualche tribù antica, fremendo, ebbri solo dell’eterno rito della musica.

Tutto questo si concretizza attraverso una quindicina di canzoni violentissime, riff teutonici con una capacità di controllo dei tempi nei campi della struttura dei pezzi mirabile, cosicchè lo scorrere dei brani non diventa mai pesante, ma è come se si guardasse un film intenso dal montaggio serrato, un action movie nel quale immergersi dentro, farsi risucchiare fino all’estremo delle forze.

Ricordo infine un momento pre concerto credo ai Fear Factory tanto per rimanere in tema, fine anni 90 o giù di lì, Parco Nord di Bologna. Ad una certa le casse propongono “Roots Bloody Roots”, faceva un bel caldo, abbastanza gente, e succede qualcosa che non accade così spesso ed in modo così diffuso ed immediato: tutti i presenti iniziano a cantare e a muoversi, a condividere insieme mossi da singola e personale devozione l’emozione del vortice sonoro di una delle canzoni più rappresentative degli anni 90, di un album che, si può ben dire senza retorica, ha segnato un’era, una di quelle classiche occasioni in cui l’asticella viene alzata di un livello, un monolite di potenza e passione travolgente.

Pubblicazione: 20 febbraio 1996

Durata: 72:18

Tracce: 16

Etichetta: Roadrunner

Produttore: Ross Robinson

Registrazione: 1996

Tracklist:

1. Roots Bloody Roots

2. Attitude

3. Cut-Throat

4. Ratamahatta

5. Breed Apart

6. Straighthate

7. Spit

8. Lookaway

9. Dusted

10 Born Stubborn

11. Jasco

12. Itsári

13. Ambush

14. Endangered Species

15. Dictatorshit

16. Canyon Jam (traccia fantasma)