Difficile stabilire cosa non sia un disco come “Sticky Fingers”, un disco in mezzo a “Let it bleed” e “Exile on main St”, quel trittico dai più considerato come massimo livello raggiunto dagli Stones, i Rolling Stones, la seconda (?) band più amata nella storia del rock’n’roll.

Però forse da quest’ultima definizione si potrebbe partire, cioè dall’idea del rock’n’roll di Jagger and C, sporcarsi le mani con la tradizione country blues, aprire le porte agli amici, tanti qui, leggende già per conto proprio, immergersi nel fuoco e nel vortice di emozioni della principale forma di musica popolare del secolo scorso. Una cosetta da niente, un compito quasi destinato per dei giovani scaltri eroi britannici, già di successo mondiale in quel 1971, quindi liberi, sciolti, senza troppe velleità pindariche, con i giusti innesti (Mick Taylor in primis) che andavano verso una precisa direzione. Perchè con gli Stones è quasi sempre stata una questione di modo, non di incanto, di fare la cosa giusta e farla fatta bene, una distinzione chiara e perenne, forse priva di rischi e alla lunga sterile, ma di fatto questo tipo di musica solo loro potevano farla suonare così.

Perchè qui dentro ci sono questi momenti, di una coralità travolgente, in canzoni quasi tutte super classiche come “Brown Sugar”, quella sicuramente di maggior successo, con un riff irripetibile di Richards o in “Bitch” dove Bobby Keys e Jim Price ci danno dentro coi fiati, con Watts metronomo insostituibile (ascoltare il drummng divenuto simbolo nella versione pulita dell’edizione deluxe), canzoni di perdizione, grezze, grondanti sudore, sanguigne, da far fermare il mondo per quei 3-4 minuti di aspirazione di un’energia che da 50 anni rimane immutata, che ormai supera e prevale il nostro ricordo anche delle performance dal vivo del gruppo, come una specie di patrimonio condiviso, quegli scatti, quei movimenti alla James Brown, le sigarette, i vestiti sgargianti, il ritmo incessante.

O che dire di un titolo come “Can’t you hear me knocking”, che appartiene a quel filone di brani di lunga durata che esplorano più dimensioni, che gli Stones spesso indovinano (“Midnight rambler”, “Sympathy for the devil”), che riprende più generi, qui il tribale, dove si riconosce maggiormente la coesione del gruppo attorcigliato dentro il vertiginoso sviluppo che il pezzo prende durante l’assolo di Mick Taylor, in un finale inebriante, facendone probabilmente il pezzo più originale dell’album.

O tralasciamo forse “Wild horses” e “Sister Morphine”, le ballate di Jagger and Richards, li immaginiamo da soli, senza la band, a provare e riprovare su un giro armonico, alle 3 di mattina forse, nella penombra di un locale chiuso, in una taverna, e a far uscire musica e suoni così, pienamente consapevoli del contesto.

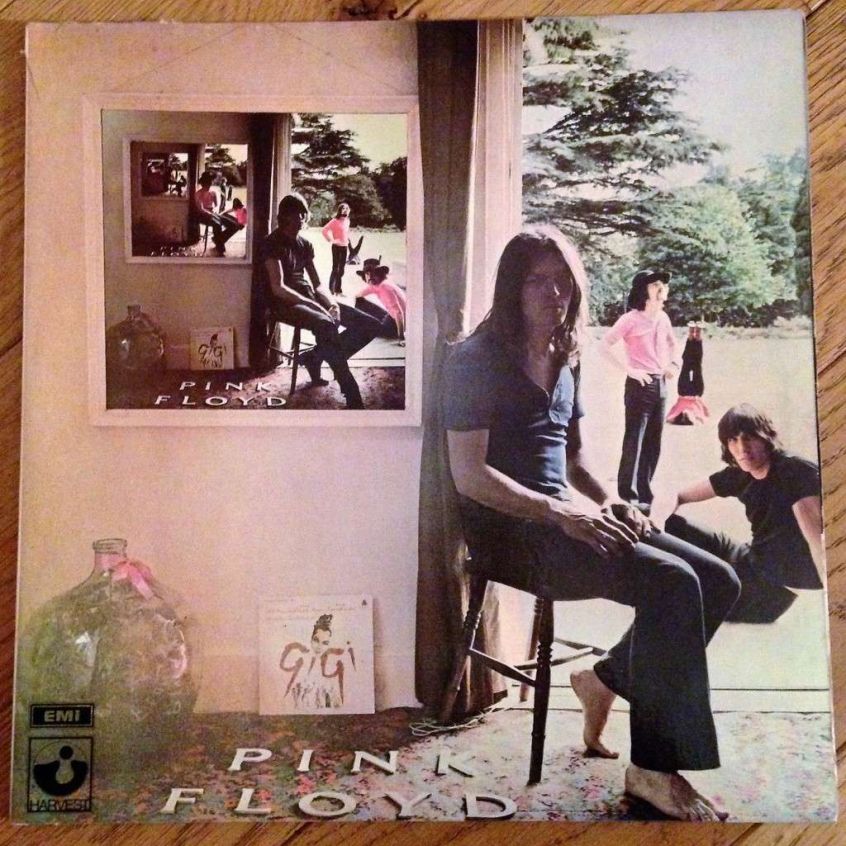

Ecco, il contesto di un’opera rock, come “Sticky Fingers”, quel modo unico corale che poi verrà riproposto in tutto e per tutto nell’altro capolavoro che rimane “Exile on main street” di cui tra l’altro parte dei brani parte da qui, il contesto e le sessions, questa cosa oramai sbiadita dal tempo che appartiene a quella passata tradizione in cui si sapeva che gli Stones come i grossi gruppi dell’epoca si radunavano a provare per un nuovo album, chi si ricorda delle session di “Electic Ladyland”, o le session di “Led Zeppelin IV”, insomma, quella magica occasione di cui Dio sa quanto pagheremmo ora per avere la possibilità di parteciparvi, di ammirare quanta gente arrivasse dentro gli studios a vedere il fuoco vivo degli Stones, Ry Cooder, Nicky Hopkins, Ian Stewart, Jack Nitetzche, passava anche un certo Wharol per disegnare la copertina, la Faithfull, diverse altre donne, insomma un’enorme famiglia, un’aurea di passione travolgente per un gruppo colto nel momento di maggiore energia verso l’esterno e allo stesso tempo totalmente immerso nell’esplorazione delle radici ma anche attentissimo alle nuove sensazioni emergenti.

Rimane in effetti intatta anche nella produzione quest’idea del “wall of sound” che il produttore Jimmy Miller deriverà dal modello di Spector, alzando, per semplificare, il livello del volume degli strumenti, riducendo l’impatto della voce di Jagger, in sostanza equiparandola al resto dei suoni, ma in questo modo anche forzando l’ascoltatore a coglierla meglio, quasi a volerla paradossalmente evidenziare, perchè lo scopo era dare la sensazione di un cambiamento dell’impatto sonoro di canzoni che colpiscono, attraversano, dove i suoni si mischiano, come se stessimo vedendo (e si sente) Jagger che urla, Richards che sbuffa, come se stessimo assistendo all’esibizione di una band che compone semplicemente uno dei capolavori della storia del rock.

Pubblicazione: 23 aprile 1971 Inghilterra (UK)

Durata: 46:23

Tracce: 10

Genere: Blues rock

Etichetta: Rolling Stones Records, Atlantic Records, Virgin Records

Produttore: Jimmy Miller

Tracklist:

1. Brown Sugar

2. Sway

3. Wild Horses

4. Can’t You Hear Me Knocking

5. You Gotta Move

6. Bitch

7. I Got the Blues

8. Sister Morphine

9. Dead Flowers

10. Moonlight Mile