A meno che tu non abbia 80 anni e sia già una rockstar milionaria, il vero problema con Spotify non sono i podcast no-vax.

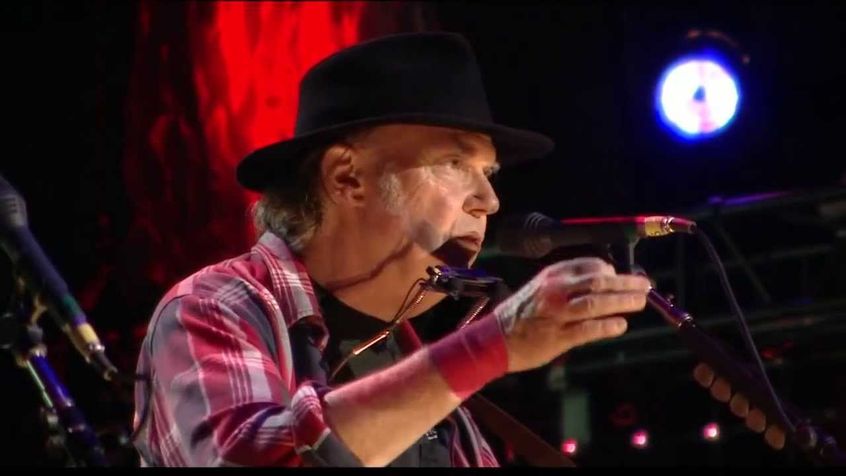

Quindi, non solo Neil Young ha tolto la sua musica da Spotify, ma ha anche invitato tutti i suoi fan a passare ad Amazon Music, pubblicizzando sul suo sito i link alle offerte del service della compagnia di Jeff Bezos. Le

azioni della compagnia di Daniel Ek intanto hanno preso una bella botta, per un pò, almeno, mentre anche Joni Mitchell aggiungeva il suo carico. Quando sembrava che il valore delle azioni del gigante dello streaming si

stessero riprendendo, sono arrivati i rinforzi con Crosby, Stills e Nash che sono scesi al fianco del loro vecchio compagno di band. Vedremo quanto dura la cosa e se qualche vero danno lo farà alla compagnia svedese.

Fatto sta che 5 musicisti nati tra il 1941 e il 1945 sono riusciti a fare quello che un intero sindacato di musicisti, la UMAW, non era riuscito minimamente a fare: creare un pò di fastidi al gigante dello streaming. E come poi? Semplice, grazie al COVID. Perchè se tu te ne esci, come han fatto gli ottuagenari artisti, che Spotify dà spazio alle teorie no-vax, giù di like e click: gli algoritmi vanno a nozze e tutti coloro che da un anno e mezzo se la prendono con i no-vax sui social, gli stessi no-vax, o anche quelli che non lo sono ma li difendono (insomma, a conti fatti, tutti noi che almeno una volta siamo entrati nell’appassionante dibattito), ricevono l’apposita notifica. E vengono a sapere che c’è un problema con Spotify. Peccato solo che sia il problema sbagliato.

Sì, perchè, in definitiva, uno potrebbe anche dire che c’è la libertà di opinione e se qualcuno vuole fare un podcast no-vax e pubblicarlo su Spotify, è libero di farlo: l’utente è libero di ascoltarlo o meno e credere nelle storie che racconta. O, al contrario, potrebbe dire che un grande media outlet deve essere un pò più responsabile e evitare di diffondere fake news e teorie anti-scientifiche. Ci sta tutto e il suo contrario. Ma a noi che ascoltiamo musica davvero e magari la facciamo pure, cosa ce ne frega? Noi, lo sapevamo che Spotify non è un servizio per far ascoltare musica. E che, nelle parole del suo management, “non è stato fatto per far guadagnare i musicisti“. Spotify è un servizio per far guadagnare soldi ai suoi leader. Che poi li reinvestono nell’industria bellica. E’ il capitalismo, baby. Ci sta, con buona pace del coraggioso Tim Arnold che per questo aveva ritirato la sua musica dalla piattaforma 2 mesi fa (ma nessuno se l’era filato).

Quindi, tutto bene? Manco un pò: perchè il punto con Spotify semmai e se v’interessa è un altro e la UMAW si sgola da un paio di anni a dirlo. Anzi, sono due: Spotify non paga i musicisti (o li paga una miseria, che è lo

stesso) e si sente uno schifo. Spotify paga i musicisti la metà di Apple Music, un terzo di Amazon Music, un quarto di Tidal, un dodicesimo di Qobuz. E Spotify è l’unico di questi servizi che non offre file musicali “lossless”, senza perdita di dati cioè (malgrado le promesse e gli annunci fatti). Provate con le vostre orecchie e magari vi accorgete di che perdita parliamo.

Tutto qua.

Perchè poi, Neil Young si preoccupa (giustamente) delle fake – news sul COVID ma non gliene frega nulla di fare pubblicità a un’altra azienda nota per non rispettare i diritti dei suoi impiegati. Quindi, ecco a cosa siamo ridotti. Il pubblico mainstream (quello che vede Sanremo per intenderci) si è accorto che c’è un problema Spotify per le ragioni sbagliate. Oddio, si è accorto per qualche giorno, già quando leggerete questo articolo sarà troppo preso dal post seratona finale del Festival della musica italiana. Allora, forse è il momento giusto per leggerlo, almeno voi con la TV spenta e lo stereo acceso.

Non sta a me dire dove dovete ascoltare la vostra musica e non stiamo lanciando, o rilanciando, #boycottSpotify. Non è da queste righe che cambierò il mondo, o almeno l’industria musicale, però posso introdurre un elemento di ragionevolezza.

Se dovete lasciare Spotify, fatelo per il motivo giusto. Anche perchè alla fine viviamo ancora in capitalismo, piaccia o meno, e tutta questa gente sta lì sul mercato per i soldi. Così come gli artisti, tranne forse Neil Young e Joni Mitchell che hanno risolto già diversi decenni fa il problema di come pagare l’affitto. Agli altri, quelli che per pagare un affitto da 1000 dollari al mese (soldi con cui a New York e Los Angeles ci prendi forse una stanza con bagno condiviso in una zona malfamata) devono fare almeno 333.000 stream su Spotify, tutto questo invece importa. E magari, per un senso di vendetta, saranno pure stati felici che le dichiarazioni del vecchio Neil abbiano occupato per qualche minuto i pensieri del CEO di Spotify, ma poi avran capito presto che non è cambiato nulla.

Che Spotify sta ancora lì, dominando il mercato, “perchè c’ha le mejo playlist“, “perchè c’ha l’algoritmo che spacca nel proporti nuova musica“, “perchè se lo lascio che ne sarà della “‘mia musica’?“, “perchè c’ha i testi e posso cantare le canzoni che ascolto“, “perchè ce l’hanno tutti e posso condividere la musica“. Tipo la playlist di Sanremo. E qui mi arrendo. E magari pure Neil e Joni. O i loro eredi, un giorno. A meno che Bob Dylan e Paul Mc Cartney non si uniscano alla giovane brigata.