Strade chiuse per lavori in corso, parcheggio impossibile da trovare anche se è solo un lunedì sera, tacchi troppo alti per camminare speditamente sui sampietrini che costellano le vie del Vomero. Insomma, tutti gli ostacoli possibili e immaginabili palesatisi per impedirmi di arrivare in tempo al Teatro Diana per il live di un mostro sacro del jazz, John Scofield, proposto nell’ambito della rassegna SYNTH Jazzin’zone.

Quando la maschera scosta il tendone di velluto che scherma il palco dalla luce dell’ingresso, mi accoglie una platea già ipnotizzata. Prendo posto in una fila sul fondo. Disturbare la densa concentrazione di musicisti e pubblico sarebbe un sacrilegio imperdonabile.

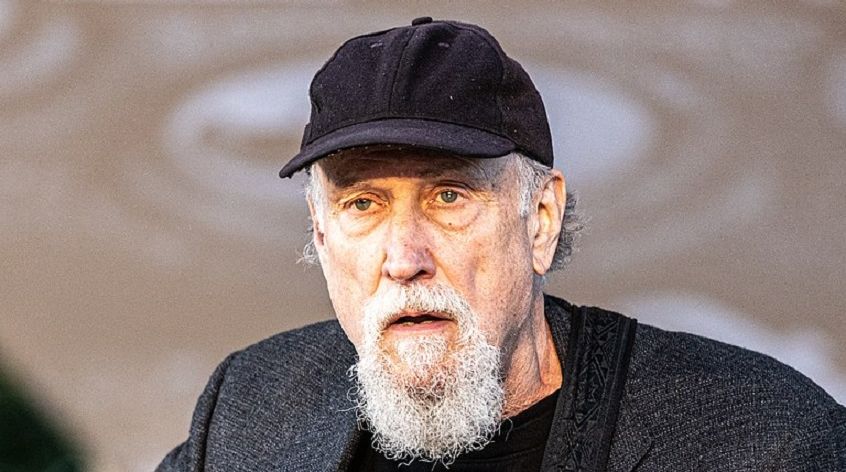

Scofield è appoggiato mollemente ad uno sgabello con la sua Ibanez in braccio. Ad accompagnarlo, rispettivamente, Jon Cowherd, pianista dall’aria attenta, ma divertita, Josh Dion, batterista i cui capelli lunghi ondeggiano nell’aria un po’ stantia del teatro e Vicente Archer, contrabbassista occhialuto, discreto e puntuale.

Il momento è propizio: la testa del celeberrimo chitarrista ciondola mentre Cowherd, alla sua sinistra, s’immerge in giri infiniti, lasciando subentrare pian piano, prima la leggera batteria di Dion e poi lo spesso contrabbasso di Archer. Proprio quest’ultimo fa da rampa di lancio per la chitarra di Scofield che, dopo due secondi di assoluto silenzio, si aggancia perfettamente a tutti gli altri strumenti, scrosciando fluidamente e fragorosamente, proprio come una cascata.

“Sco”, giunto alla ribalta suonando nella band di Miles Davis, porta in Italia l’ultimo progetto, “Yankee Go Home“, un’opera teatrale di pasta roots-rock-jazz, che copre i successi americani rock e canzoni folk jazz, fondendoli a brani originali del musicista stesso. Pezzi di Neil Young, Stevie Wonder, Leonard Bernstein, Buddy Holly, Grateful Dead, Jimmy Webb e molti altri ancora: ad ispirare lo spettacolo, un momento di riconnessione con le radici rock’n’roll dell’adolescenza, rimescolate alla luce di cinquant’anni di pratica jazz. Al suo fianco una band straordinariamente versatile, capace di suonare in modo interattivo e creativo molteplici generi quali rock, country, jazz, funk e musica libera.

Le luci del Teatro Diana diventano più brillanti e virano sul blu mentre Scofield pare masticare le nuvole, concentrato. Un impercettibile cenno del capo e gli altri musicisti lo seguono entusiasti, godendosi genuinamente il momento e il palco. Qualche fila più avanti della mia, uno spettatore abbassa la luminosità dello schermo dello smartphone e si getta a capofitto nella ricerca del modello di chitarra utilizzato dal compositore statunitense.

Il plettro cade di mano a Scofield almeno un paio di volte durante il concerto, ma la melodia è padroneggiata ad un livello tale dal chitarrista che, un momento che per altri musicisti avrebbe potuto significare la rovina di un live, viene incorporato perfettamente ed impercettibilmente, senza creare neanche il minimo d’increspatura nell’esecuzione.

Per chiudere il live Scofield invoca Jerry Garcia, rispolverando i Greateful Dead con una bellissima esecuzione di “Eyes of the World”.

Il bis non si fa attendere a lungo e la band al completo torna a prendere posto sul palco. Una volta raggiunto il microfono Scofield esclama, divertito, “Now we’re gonna unleash our drummer and it’s gonna be fun!”, bofonchiando anche un sottilissimo “Jesus Fucking Christ”, come a voler rincarare la dose, soddisfatto. A quel punto mi preparo psicologicamente ad un memorabile assolo di batteria, ma vengo sorpresa da un’esecuzione canora che mi lascia a bocca aperta. Josh Dion si scatena davvero e, accompagnato dalla magistrale chitarra di Scofield e dall’accattivane piano di Cowherd, ci regala una sfavillante versione di “How Blue Can You Get” di B.B. King.

“Yankee Go Home” non poteva finire su una nota migliore. I musicisti al completo ringraziano ciondolanti, mentre Scofield si lancia in un “Grazie mille” di cuore.

Lascio la platea sorridente e ancora mezza sotto shock, consapevole della fortuna di aver assistito alla dimostrazione pratica della maestria di un artista che, come pochi altri, ha contribuito all’età d’oro della fusione di rock, soul e jazz.

Photo Credit: Harald Krichel, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons