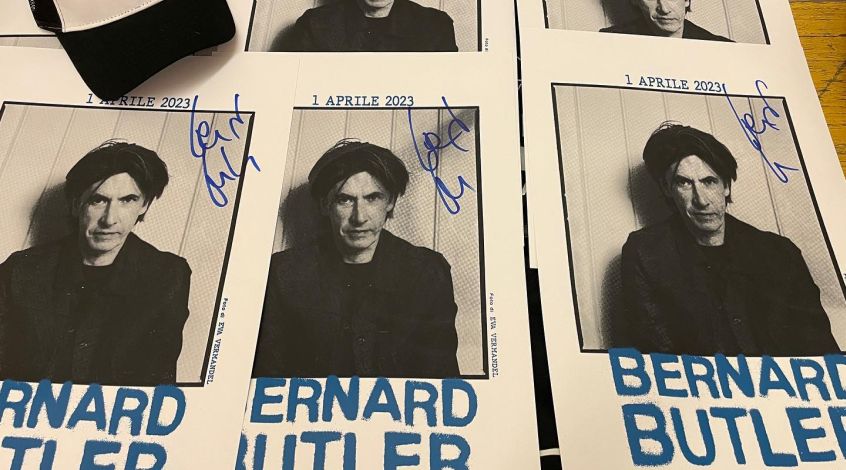

Dopo circa un quarto di secolo lontano dalle produzioni da solista, Bernard Butler è finalmente ritornato sulle scene discografiche con il suo terzo album, “Good Grief”. Ovvero, una brillante riflessione – composta da nove brani – sull’amore e, soprattutto, sulla perdita. Come uno dei suoi eroi musicali – il caro vecchio Johnny Marr – Butler ha trascorso la maggior parte della sua carriera in una sorta di collaborazione quasi incessante, prestando le sue idee e il suo virtuosismo alle voci e alle canzoni di altre persone e lucidandole fino a farle brillare.

Con i Suede ha acceso fuochi d’artificio, i cui bagliori non sono ancora del tutto svaniti dal cielo; poi c’è stata la splendida grandinata di soul-rock epico che ha creato con David McAlmont e la creazione di successi retrò realizzata con Duffy. Successivamente, c’è stata la produzione dei due migliori singoli dei Libertines, nonchè il disco glam pop strepitoso realizzato insieme a Catherine Anne Davies qualche anno fa e, naturalmente, la sua splendida collaborazione con Jessie Buckley, candidata – tra le altre cose – ai Mercury Awards.

A differenza di Marr, però, Butler non si è mai sentito a suo agio nell’intraprendere una carriera da solista. Mentre il primo ha trovato una vision adatta alle sue corde e ha prodotto una serie di discreti dischi rock, Butler ha lasciato che solo occasionalmente il suo nome fosse l’attrazione principale. In “People Move On” del 1998 ha incollato introspezione e incertezza al tipo di epiche cinematografiche che aveva realizzato con McAlmont, cui ha fatto seguito “Friends and Lovers”, solo un anno dopo, spogliandosi di alcuni dei suoi eccessi musicali e trovando un groove alla Stones o giù di lì.

E poi è tornato di nuovo alle collaborazioni. La sua carriera da solista, a un certo punto, si è fermata ai box. Per venicinque anni. Venticinque lunghi anni. Detto ciò, come suona, quindi, questo “Good Grief”? Beh, come l’opera matura di un artista vero. Consapevole. Con gli anni Settanta perennemente sullo sfondo e con una gran voglia di fuggire dalla musica come espressione artistica di maniera.

“Deep Emotions” e “Pretty D”, per esempio, rappresentano due facce della stessa medaglia. Piene, come sono, di autentica brillantezza sonora. Mentre in “The Forty Foot”, il Nostro si muove su delle coordinate un po’ più scanzonate, ma non per questo meno efficaci. In “London Snow”, invece, vi è un fantastico assolo di chitarra blues che riesce a tagliare quasi a fette l’aria, trasportando l’ascoltatore in un microcosmo fatto di poetica intimità. Provando a tirare un po’ le somme, dunque, potremmo definire la nuova creatura di Bernard Butler come un lavoro decisamente sugli scudi. Anche se al netto di qualche (Inevitabile) episodio di stanca e di un mood che sembra pensato apposta per i palati più fini.

Poco importa. Non sempre la buona musica ha bisogno di grande “rumore” per arrivare al cuore di chi è pronto ad accoglierla.