La palma d’oro per il miglior film della settantaduesima edizione del festival di Cannes è andata, meritatamente, a «Parasite» del regista coreano Bong Joon-Ho.

Ci sono diversi motivi per cui essere molti contenti di questo premio; primo perchè è oggettivamente un grandissimo film secondo perchè è la prima palma d’oro per il miglior film ad un regista coreano e cade esattamente nella celebrazione dei 100 anni di cinema in Corea e giudicare dall’accoglienza avuta in patria al rientro di Bong Joon-ho la Corea è un paese che il cinema lo prende sul serio.

“Parasite” di Park Chan-wook

Nel 2004 Park Chan-wook aveva preso il Grand Prix della giuria con il film “Oldboy” che Quentin Tarantino aveva definito “il film che vorrei aver fatto” , ma la palma d’oro per il miglior film è il premio più ambito e grazie a “Parasite” è arrivata.

Il regista era stato in competizione a Cannes nel 2017 con “Okja” con mille polemiche alimentate in primis dall’allora presidente della giuria Pedro Almodovar che sosteneva che fosse inammissibile presentare ad un concorso cinematografico, un film che sarebbe probabilmente stato visto prima in televisione sulla piattaforma Netflix.

Dato che il caso non è mai veramente il caso, il film preceduto da tutte queste polemiche il giorno della proiezione venne proiettato in un formato diverso da quello ottimale per cui i proiezionisti furono costretti ad una pausa di 15 minuti che fece gridare al boicottaggio.

“Parasite” è magnifico; uno dei film più belli visti a Cannes negli ultimi cinque anni.

La storia inizia in uno schifosissimo seminterrato di Seoul dove vive una famiglia povera costretta rubare il

wi-fi per poter usare il telefono, a fare lavori occasionali malpagati come quello di piegare le scatole di cartone per le pizze da consegnare a domicilio.

L’unica finestra della cucina guarda sul vicolo e la vista è funestata

da rumori, auto che passano, disinfestatori per i parassiti e ubriachi che pisciano senza alcun ritegno davanti alla loro finestra.

Ki-taek il padre, Chung-sook la madre, Ki-woo il figlio e Ki-jung la figlia.

Sono poveri, vivono di espedienti e sono scaltri ed intelligenti.

Sono una famiglia amorevole ed unita e nonostante vivano in quel buco squallido sembrano in qualche modo essere felici.

Dall’altra parte della città , quella buona, in una lussuosissima villa disegnata da un famoso architetto e tenuta perfettamente in ordine da una incorruttibile governate, vivono gli altri.

Una famiglia ricca che potrebbe essere il loro specchio; un padre una madre un figlio una figlia.

Sono ricchi vivono una vita da sogno e sono estremamente ingenui se confrontati con la famiglia di Ki-taek.

Grazie ad un amico, ki-woo il figlio di Ki-taek riesce ad entrare in contatto con la famiglia ricca e grazie alle sue doti diventa il professore di Inglese della ragazzina benestante.

Da li il passo è breve”…sostituire l’insegnante di arte, perchè quella in carica non si è accorta in tempo che il bambino mostra i segni di una possibile ( inventata ) schizofrenia? Facilissimo quando si è ottenuta la loro fiducia ed ecco che arriva Ki-jung la sorella di Ki-woo presentata come una conoscente e famosa insegnante di arte specializzata in art-therapy.

Ki-jung consiglia il padre come autista che a sua volta elimina la vecchia governante.

Grazie ai loro espedienti geniali riescono ad entrare tutti nella bellissima ed agognata casa e divenirne i parassiti.

Nessuno sospetta nulla tranne il ragazzino che fiuta lo stesso odore in tutti loro.

Quell’odore nauseabondo misto di umidità , cibo fritto che non riusciranno mai a togliersi di dosso e che fa sentire umiliato Ki-taek.

Un film scontato? Un clichè? Per nulla!

“Parasite” è un capolavoro di intelligenza; Un raffinatissimo film in cui convergono generi diversi: è una commedia, una tragedia, un thriller un film grottesco in cui i protagonisti arrivano allo scontro sociale.

La storia, così estremizzata, di lotta sociale è un tema universale; potrebbe essere rappresentata in qualsiasi epoca ed avrebbe la stessa potenza.

Gli inganni usati dalla famiglia indigente per agganciare quella ricca potrebbero essere dentro una novella del Boccaccio come la trama di un film di Luis Buà±uel.

Un film solido, coeso con una regia di grandissimo impatto dove ogni immagine, ogni dialogo costruiscono un film eccellente.

Almodovar, protagonista dell’attacco alla distribuzione del film di Bong Joon-ho due anni prima si è visto soffiare la palma d’oro che sembrava saldamente nelle sue mani proprio dal regista coreano.

“Dolor Y Gloria” già visibile nelle nostre sale era stato proiettato cinque giorni prima di “Parasite” e con il passare dei giorni sembrava veramente il miglior film visto al festival ma Almodovar il premio invece di riceverlo come miglior film lo ha ricevuto indirettamente tramite il suo attore alter ego Antonio Banderas; ed è anche questo un premio giusto perchè l’attore spagnolo è letteralmente risorto dopo anni di ruoli da dimenticare.

Dolor Y Gloria

Sembra che nelle mani del suo regista ed amico fraterno tutto cambi e la star internazionale torni ad essere l’attore con lo sguardo languido di “Labirinto di passioni”, “Matador”, “La legge del desiderio”, “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” e “La piel que habito”.

Quando è salito sul palco per ricevere la palma d’oro Banderas era visibilmente emozionato “Non è un segreto” ha detto “che Salvador Mallo, il personaggio che interpreto in “Dolor Y Gloria”, sia Pedro Almodovar che è un uomo che rispetto, amo e stimo.

Lo dice bene nel suo film che nella vita dell’artista ci sono sacrificio e dolore e in serate come questa arriva anche la gloria ma credo che il meglio debba ancora arrivare”.

E questa trasfigurazione è perfetta; Banderas porta tutto il peso del film sulle sue spalle e ci fa sentire il dolore fisico e morale di Almodovar, icona della rinascita di una spagna post franchista che cercava un nuovo modo di fare cinema.

Banderas non si limita ad apparire simile ad Almodovar: diventa Almodovar e per questo motivo tutto il premio è stato sottolineato da una standing ovation come per il film di Bong Joon-ho.

Quello che invece è stato più difficile da digerire è il premio alla migliore attrice andato ad Emily Beecham per il film “Little Joe” della regista austriaca Jessica Hausner che, in linea con quello che è il mood del film, era stato accolto in maniera glaciale e sembrava non poter ambire a nessun riconoscimento.

La sceneggiatura ed in parte la regia del film, sulla carta avevano un grandissimo potenziale.

Emily Beecham si cala nei panni di Alice una genetista botanica che brevetta i semi di una pianta il cui fiore potrebbe avere effetti benefici sull’umore delle persone grazie ad un aroma speciale,

Un fiore rosso bellissimo che viene chiamato appunto “Little Joe” e che, se nutrito con affetto, porterà a compimento la propria missione emanando l’aroma della felicità .

Dovendo accelerare i tempi della maturazione delle piante in vista di una fiera attraverso la quale il laboratorio potrebbe iniziare a venderle in tutto il mondo, Alice si dedica quasi esclusivamente al proprio lavoro trascurando la sua vita personale, compreso il figlio, che si chiama, guarda caso, Joe.

Alice così rigorosa e sicura della propria missione cade in un errore imperdonabile: porta a casa per mostrarla al figlio una pianta già fiorita.

Joe respira l’elisir del fiore e inizia a cambiare il proprio carattere, in meglio forse, ma appiattendo la propria personalità proprio come se stesse prendendo degli antidepressivi o se una fosse governato da una forza esterna.

Stessa sorte alla sua fidanzatina, che viene volontariamente portata da Joe nel laboratorio per diventare anche lei “una di loro”, una di quelli che hanno respirato il polline magico e si sono allineati.

La compagnia dove si sta compiendo l’esperimento è a dir poco inquietante e la regia estremamente rigorosa e formale di Jessica Hausner insieme alla musica disturbante amplifica la sensazione di minaccia incombente.

Ed è proprio questo il limite di questo strano film che resta sempre sospeso senza approfondire niente.

La metafora della pianta che non potendo muoversi entra in contatto con l’essere umano trasformandolo in una specie di ape impollinatrice che vive al suo servizio non potendo muoversi, generando una sorta di alienazione, è divertente e molto, ma scontata, non viene minimamente approfondita.

L’eventuale critica alle multinazionali che vorrebbero brevettare la natura resta una lettura tra le righe del film che è prigioniero dei propri schemi, del proprio rigore della cura maniacale di ogni dettaglio restando sospeso nell’aria dall’inizio alla fine senza sapere se vuole essere un film di fantascienza oppure qualcosa di diverso.

Peccato perchè la collaboratrice di Michael Haneke era riuscita a trasportare lo spettatore nel suo mondo grazie all’eccellente fotografia di Martin Gschlacht ed alla musica di Teiji Ito ma ancora una volta si conferma il fatto che senza il cuore non si va lontano.

Una delle cose dove invece sono confluiti cuore e testa e per sua fortuna era fuori dalla lotteria dei premi in quanto presentato fuori concorso è stato il mediometraggio “Lux Aeterna” del regista argentino Gaspar Noè.

Allucinogeno, sperimentale, disturbante e assolutamente fuori da ogni canone, il film mostra due attrici, Beatrice Dalle e Charlotte Gainsbourg riprese durante un improbabile film sulle streghe in un crescendo di tensione.

Gaspar Noè, Beatrice Dalle e Charlotte Gainsbourg alla conferenza del Festival di Cannes

Le due sono in pausa e iniziano a parlare nell’attesa di essere chiamate sul set; si raccontano episodi divertenti della loro vita, e l’atmosfera è rilassata. Lo schermo si divide in due e le vediamo riprese da angoli diversi.

Vengono chiamate per iniziare il film, le riprese continuano in split screen, inizia l’incubo: pedinamenti, liti, ognuno sul set reclama il proprio spazio e comunica il disagio, l’ansia, la rabbia.

Vediamo contemporaneamente cosa accade a entrambe sui due schermi.

Magnifico.

Ma il soggetto del film è subordinato all’uso incredibile delle immagini e soprattutto dell’uso della luce, che trasformano il film in un luogo infernale, una specie di gorgo che sta per inghiottire tutti; corridoi stretti e bui intorno al set dove Beatrice Dalle fugge nel tentativo di liberarsi di un’assistente che la deve filmare per trovare una scusa per licenziarla, colpisce la telecamera con un pugno come a voler simbolicamente colpire il cinema stesso; eliminarlo dalla propria vita; negarlo per farlo poi risorgere.

Charlotte Gainsbourg che per poter seminare un regista esordiente che la pedina per proporle una parte fatta su misura per lei, entra in un obitorio dove scopre un finto cadavere preferisce restare li, pur di parlare con la figlia che, mentre è casa da sola con la baby sitter, le confida qualcosa che le è accaduto ma che non riusciremo mai a capire cosa sia.

Sale la tensione.

Modelle disperate per essere state portate sul set dove il regista dispotico e il produttore incapace generano continuo caos.

Sale la tensione ed inizia una musica incalzante ad un volume quasi insostenibile.

Quando la pressione si fa troppo alta divento un regista dice Noè affidandosi alle parole di Fassbinder.

Inizia il film o, se vogliamo, la guerra.

Charlotte Gainsbourg, una strega, è legata ad un palo insieme a due modelle, uno schermo alle loro spalle con le immagini delle fiamme dell’inferno.

Sale la tensione, mentre il regista si concentra sulle immagini

“”…così”…perfetto”… ” grida quasi in preda ad un furore mistico; inizia un crescendo di lampi generati dalla lampada stroboscopica usata in modo spregiudicato, bellissimo, non da tregua, incalza e insieme alla musica assordante lo spettatore e letteralmente trascinato dentro il film.

Charlotte è magnifica quando nel tentativo di liberarsi dalle corde si abbandona in una posa sensuale come un quadro rinascimentale, la sua immagine si trasfigura per effetto della luce strobo e dei colori che lentamente la annullano per poi farla riapparire.

Lo spettatore inghiottito dalle immagini e stordito dal suono si risveglia come da una esperienza psichedelica.

Per me girare su un set dove ci sono dei problemi resta sempre meglio di uno dove ci si annoia ha dichiarato Charlotte Gainsbourg che è un vero regalo al pubblico per l’intensità con cui si è donata” preferisco un film eccessivo che chieda sforzi ed anche dolore.

Che si odi o che si ami questo film girato in soli sette giorni quasi senza copione lasciando spazio all’improvvisazione degli attori ““ e che attori ““ resterà scolpito nella mente di chiunque lo veda mentre una buona metà dei film in competizione me li sono già dimenticati.

Stessa sorte sarebbe dovuta andare a “Once Upon a Time”…in Hollywood” di Quentin Tarantino,che,come “Lux Aeterna” avrebbe dovuto essere fuori gara.

In tutti i casi, il fatto che Quentin Tarantino non abbia avuto nessun riconoscimento è irrilevante perchè il premio per lui sono state le persone che per 6 ore hanno fatto la fila per poter vedere il suo ultimo film con 3 mesi di anticipo rispetto all’uscita ufficiale e le centinaia che nonostante il biglietto non sono potuti entrare al punto da obbligare la produzione ad una lettera ufficiale di scuse.

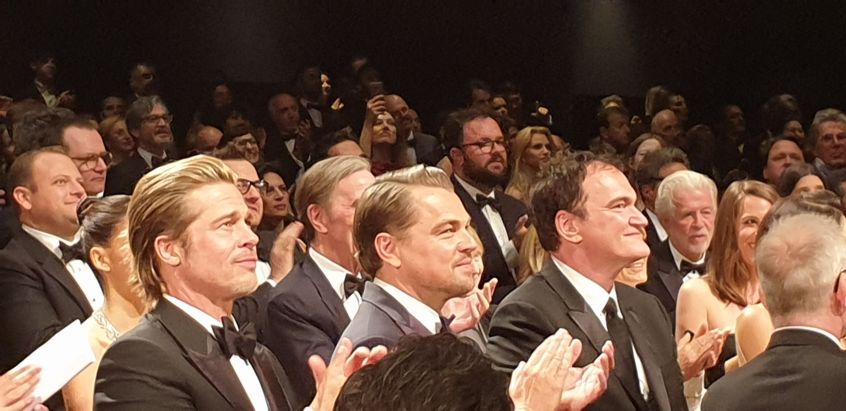

Non vedevo le scene di gioia ed isteria collettiva per l’arrivo di Brad Pitt, Margot Robbie, Quentin Tarantno e ovviamente Leonardo DiCaprio da tanti anni.

Tutto il Mondo del cinema, compresi i suoi detrattori, dovrebbero essergli grati per i meriti artistici, perchè ancora oggi riempie di gente le sale cinematografiche, perchè emoziona, perchè esiste.

“Once Upon a Time”…in Hollywood” è il suo nono film ed è stato anticipato da una lettera scritta a tutto il pubblico e letta dal delegato generale Thierry Frèmaux:

Amo il cinema. Voi amate il cinema.

E’un viaggio quello che si fa scoprendo una storia per la prima volta.

Sono felice di essere a Cannes per condividere con il pubblico Once Upon a Time”…in Hollywood.

Gli attori e la squadra hanno lavorato duramente per creare qualcosa di originale e domando solamente che tutti evitino di rivelare qualsiasi cosa che possa privare i futuri spettatori di vivere la stessa esperienza scoprendo il film.

Grazie

Tarantino, Pitt e DiCaprio al Festival di Cannes

“Once Upon a Time”…in Hollywood” è una vera e propria Ode malinconica al cinema ed al mestiere dell’attore; una lettera d’amore che ha tantissimo in comune con “Effetto notte” di Francois Truffaut (non la trama ma lo spirito che lo anima) non solo al cinema di serie B, il cui recupero resta centrale nella sua filmografia, ma in generale ad un momento irripetibile quello della fine degli anni sessanta in cui Hollywood venne drammaticamente scossa dalla morte dell’attrice Sharon Tate moglie del regista Roman Polanski, la notte dell’8 agosto 1969 per mano di quattro squilibrati seguaci della setta di Charles Manson.

La storia del film è quella di Rick Dalton, star televisiva all’inizio del suo declino interpretato Leonardo DiCaprio in uno stato di grazia e Cliff Booth, la sua controfigura, interpretato da Brad Pitt, sempre un passo indietro, come il ruolo richiede, ma altrettanto bravo.

I due sono amici e lavorano insieme con successo da molti anni ma stanno assistendo al cambiamento dell’industria cinematografica e devono trovare la forza per sopravvivere alle novità .

Potremmo anche dire che il vero protagonista del film è Hollywood osservata con dolcezza e malinconia dal regista nel momento del suo cambiamento; l’arrivo degli hippies, ed il declino dello star system per come era sempre stato inteso.

Mi appassionava l’idea di raccontare il cambiamento portato dalla controcultura della fine degli anni sessanta nel mondo del cinema e dello spettacolo attraverso due personaggi che solo pochi anni prima erano al culmine della loro carriera e nemmeno potevano supporre quello che stava per succedere alle loro carriere ha detto il regista in un incontro con pubblico e stampa.

In “Once Upon a Time”…in Hollywood ” non poteva mancare il riferimento all’Italia, paese amatissimo dal regista, con delle locandine di film spaghetti western inesistenti come “Nebraska Jim” e “Operazione Dyn-O-Mite!”in cui appare Il volto di DiCaprio.

Sergio Corbucci è uno dei miei registi preferiti ha detto Quentin Tarantino ed il mio film “Django Unchained” è basato sul suo lavoro, o meglio è la mia versione del suo film. Quindi mi piaceva l’idea di portare Rick in Italia per farlo lavorare con Corbucci nel mio film.

Ma Rick non è affatto bravo in “Nebraska Jim” quindi ho immaginato che Corbucci non lo avrebbe fatto recitare una seconda volta per cui “Operazione Dyn-O-Mite” lo gira con Antonio Margheriti .

Rick Dalton X Corbucci

Lo stesso titolo del film rimanda al capolavoro di Sergio Leone “C’era una volta in America”

Non soddisfatto delle 2 ore e 40 minuti di durata del film Tarantino ha dichiarato

“credo che in fase di montaggio potrei aggiungere delle scene e farne una versione definitiva più lunga”

Sei minuti di applausi scroscianti ed occhi lucidi per Brad Pitt per un film che come i precedenti del regista cinquantaseienne di Knoxville sarà una pietra miliare.