Ho sempre ritenuto Paolo Nutini un unicum all’interno del panorama musicale internazionale, una sorta di outsider desideroso di trovare una propria via personale al pop ““ che ben presto infatti avrebbe contaminato a più riprese con elementi folk e soul ““, smarcandosi dall’immagine impostagli di teen-idol.

Che fosse adolescente o poco più quando l’italo-scozzese mosse i primi passi nello show-business è un dato di fatto, e pure con la faccia giusta per bucare lo schermo, in un periodo ““ gli anni zero ““ in cui ancora forte era l’eco di certi personaggi mainstream che sotto l’anima da cantautore nascondevano una patina commerciale (o viceversa): gente pur valida come James Blunt o James Morrison incarnavano abbastanza idealmente quel punto di incontro, con un epigono come David Gray a mio avviso a stagliarsi dal mazzo.

Più giovane di questi, irruppe sulla scena Nutini, anch’esso con due ballate da accendino (“Last Request” e “Rewind”, tratte dal debut-album “These Street”, Anno Domini 2006), voce roca e graffiata, l’animo tormentato e i ritornelli facili ma”… oltre a questo c’era di più, come dimostrò egregiamente il suo sophomore “Sunny Side Up”.

Fu chiaro, al di là di alcuni singoli dal buon impatto commerciale, che volesse esprimere qualcosa di più profondo, che andasse alle radici del suo background artistico e umano, ed ecco che in un crescendo continuo dal punto di vista emotivo e professionale, con “Caustic Love” Nutini mise sul piatto echi di Johnny Cash, Otis Redding e Al Green, in una commistione sonora che sembrava viaggiare sempre più libera da mode, condizionamenti e artifici vari.

Nutini – ancora ventisettenne quando uscì quello che per molto tempo sarebbe stato il suo ultimo album -, si era immerso a pieni polmoni nelle atmosfere retrò degli anni sessanta e settanta, impregnando specie le performance dal vivo di vera passione, intensità e pathos.

Insomma, l’apice era stato raggiunto e finalmente pure il plauso della critica specializzata, che aveva capito la genuinità e il valore del suo percorso di crescita.

Da allora però, era il 2014, la situazione per lui si arenò completamente, dando adito anche ad antipatiche speculazioni sul suo stato di salute o cose simili che sfociano nel gossip.

La realtà è che ha voluto prendersi i suoi tempi e i suoi spazi, in un momento storico dove l’arte e la musica in particolare si consumano in fretta, e dove fosse presente la qualità , per trovarla bisogna cercarla a fondo.

Poi l’attesa si è via via dipanata, con l’annuncio di alcune date estive che avrebbero toccato anche l’Italia e il rilascio di nuove tracce che, ancora una volta, mostravano il tentativo di voler cambiare direzione, senza appiattirsi in qualcosa di già sentito nei suoi dischi: era il preludio a un nuovo album di inediti a distanza, quindi, di otto anni dal precedente.

Il risultato è “Last Night in the Bittersweet”: un album imponente, ricco di contenuti e rimandi, di suggestioni e solide realtà , e che dal punto di vista musicale ed estetico/culturale va ad ampliare ulteriormente la tavolozza dei colori sin qui da lui utilizzata.

Già dalla copertina è evidente si tratti di un album molto suonato e in un certo senso “ragionato”, un lavoro contraddistinto da mood differenti, digressioni simil-prog, momenti in cui prevalgono i toni intimisti e altri dove il Nostro si diverte a fare “del rumore”, lasciandosi andare a cavalcate elettriche, senza escludere quegli episodi struggenti ai quali nel tempo ha abituato i suoi ascoltatori.

Il contesto in cui avviene tutto questo è fortemente segnato da una matrice rock (soprattutto nella seconda parte) mai così presente nei suoi precedenti progetti, e da una prevalenza di atmosfere decadenti, oscure, ma che non danno mai il senso di opprimere e nascondere invece i raggi di luce presenti tra le pieghe di questo nuovo capitolo della sua carriera.

L’apertura in tal senso è emblematica e conferisce subito un certo tono al disco: “Afterneath” è incalzante eppure dimessa, spiazza ma incatena all’ascolto, tra sussulti vocali e inserti spoken word, con il campionamento della voce di Patricia Arquette tratta dal film di Tony Scott (e sceneggiato da Tarantino) “Una vita al massimo”.

Con la successiva “Radio” si toccano già vette sublimi: è una canzone di gran spessore dove si sposano al meglio le parole accorate del protagonista con un apparato musicale dinamico e sognante, degno dei migliori War on Drugs.

L’escalation emotiva è completata dalla ballata “Through the Echoes”, uno dei singoli anticipatori dell’album, e già ora da considerare tra i migliori brani del suo repertorio.

A Nutini non piace adagiarsi o mantenere un certo setting, così dalla lenta e sulfurea “Acid Eyes” in poi è tutto un susseguirsi di sali-scendi, di canzoni che vivono brillando di luce propria, assecondando l’indole vagabonda del suo autore.

Assistendo a questo viaggio di purificazione e libertà , possiamo così ballare sotto la pioggia (nella briosa e plasticosa “Petrified in Love”), venire scossi da adrenalina epica (in “Shine a Light”, uno dei punti più alti del disco), partecipare alla gioia collettiva, che diventa commozione (nell’ariosa e melodica “Children of the Stars”) o lasciarsi abbandonare a cuore aperto, stregati da un’ammaliante capacità interpretativa, nel torbido romanticismo di “Julianne” o “Abigail”, che si fa gradire per i suoi sapori antichi.

Giunti a questo punto, nel trarre un bilancio del disco, viene naturale provare a collocarlo all’interno della sua discografia (scarna a livello numerico ma ricca da un punto di vista squisitamente tecnico), per capire se davvero il cantautore nativo di Paisley ha compiuto un altro salto di qualità o se ha in qualche modo disperso un po’ le idee per l’eccessiva smania di comunicare dopo tanti anni di silenzio.

La verità , nel sentire comune, potrebbe stare nel mezzo, visto che quando si pubblicano ben sedici tracce in un album quel rischio concreto di disomogeneità c’è ed è palese, ma nel suo caso mi vien da dire che, anche negli episodi meno centrati, vi è comunque quella scintilla di ispirazione che ha accompagnato il tutto dal primo all’ultimo episodio, che si tratti di un brano semi-sperimentale come “Stranded Words”, minimale ed evocativo come “Writer”, spaziale come “Lose It” o toccante come “Everywhere”.

E’ un lavoro certamente eterogeneo ma che nell’esserlo finisce per definirci con esattezza lo stato attuale del suo titolare, perennemente proteso a muoversi e indagare se stesso, esplorando tutte le vie musicali per veicolarci le sue canzoni e il proprio mondo interiore. Un disco per nulla patinato dove la sostanza è anteposta alla forma.

“Last Night in the Bittersweet” è un’opera vera, anche cruda se vogliamo, espressione autentica di un talento che non ha bisogno di sovrastrutture per decorare i suoi manufatti, materializzando incubi e sogni, speranze e disillusioni, e lasciandoci tuttavia sempre in bocca quel retrogusto dolce-amaro, perchè nella società attuale non c’è bisogno di qualcun altro intento a edulcorare la realtà .

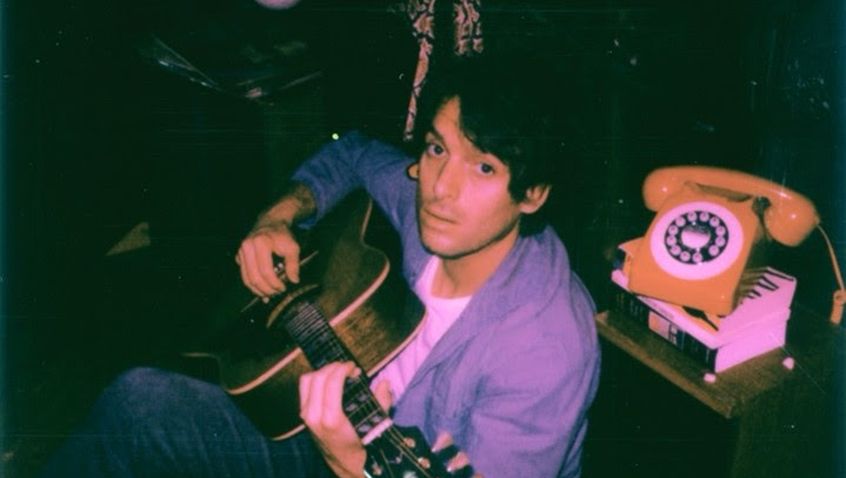

Photo Credit: Shamil Tanna