Quarto anno consecutivo per Ifb al Way Out West, l’incredibilmente semi-sconosciuto festival svedese che ogni anno tira su line up strepitose, con nomi da far impallidire praticamente tutti gli altri festival europee. Non tanto per il numero degli artisti (allo Slottoskogen park di Goteborg ci sono solo 3 palchi, a cui si aggiungono gli stage nei club della città , che danno vita allo ‘Stay Out West’ ) quanto piuttosto per la qualità dei nomi in programma. Per dire: quest’anno gli headliner sono stati Black Keys (il giovedì), Blur (il venerdì), Kraftwerk (il sabato). E poi: Bon Iver, Florence & The Machine, Hot Chip, Feist, Wilco, Mazzy Star, MogwaI, De La Soul, St Vincent, OFWGKTA, Mazzy Star, Miike Snow, Alt J, The Field, Refused, la prima mondiale del supergruppo scandinavo Ingrid (ovvero Miike Snow, Peter, Bjorn e John, Likke Li), Best Coast, Mark Lanegan, Thurston Moore e molti altri. Senza contare le bombe saltate all’ultimo momento: Frank Ocean, Ornette Coleman (!), Bobby Womack. Insomma, tanta, tantissima roba.

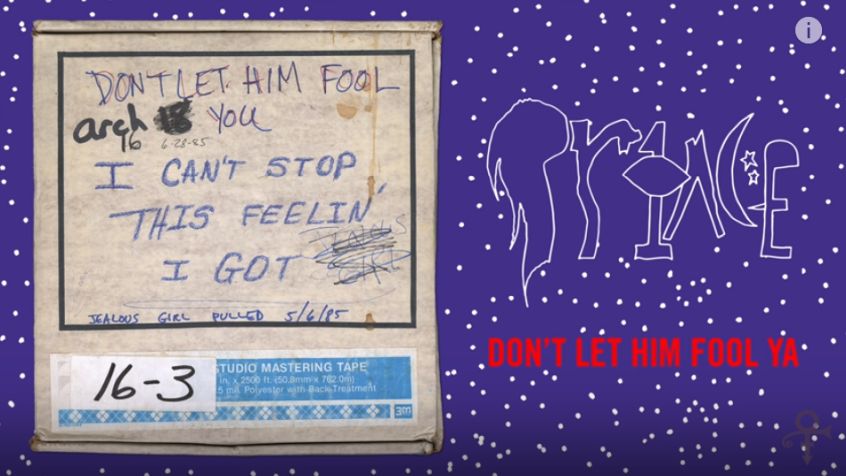

Il nostro Way Out West parte giovedì 9 agosto con un antipasto afroamericano da antologia: i De La Soul. Saltando a piè pari Thurston Moore e gli inutili Deportees, arriviamo all’Azalea stage poco dopo l’inizio del loro live, niente più niente meno che un greatest hits in cui spareranno a raffica le bombe che li hanno resi monumento vero dell’hip hop, da “Jenifa Taught Me” a “Me, Myself and I”. Il pubblico di casa – che adora la black music almeno quanto il rock, come dimostrano anche gli headliner dello scorso anno, Prince e Kanye West, o la scelta di far chiudere questa edizione agli OFWGKTA – apprezza alla grande.

Il concerto successivo è quello di Florence & The Machine sul Flamingo stage. La signorina Welch è: ormai una superstar, è più carina di quanto appaia in foto e video, è coinvolgente, è soprattutto più brava di quello che ci restituiscono le sue hit radiofoniche. Il live snocciola le hit di cui sopra (manca “You Got The Love”) e alcuni pezzi, a mio avviso modesti, da “Ceremonials”. Il giudizio personale di un curioso ma non di un fan, come il sottoscritto, è che Florence la rossa non entrerà nella storia della musica ma ha tutti i mezzi per spaccare le classifiche internazionali come la versione fashion di Adele. In bocca al lupo.

A seguire seguiamo per qualche minuto i Feed Me (niente di che) per poi spostarci a vedere gli appena ricostituiti Refused, il gruppo garage punk svedese guidato dal cantante Dennis Lyxzèn, poi fondatore degli altrettanto seminali The (International) Noise Conspiracy. Per quel che ci riguarda, i Refused saranno pure una band di culto ma sia su disco che dal vivo gli preferiamo proprio la seconda creatura di Lyxzèn (procuratevi “Survival Sickness” e poi riparliamone). Giusto il tempo di scoprire che quest’anno il Way Out West “goes veggie’, e che quindi per i pasti dovremo dire addio a carne e pesce (ma le insalate costano quanto un’aragosta o un filetto), che siamo di nuovo al Flamingo stage per gli headliner di giornata: The Black Keys. I due dell’Ohio sono già un classico del rock contemporaneo, e diciamolo francamente, hanno preso il posto dei mai troppo compianti White Stripes. Non a caso sono stati headliner anche a Coachella e al Lollapalooza (e scusate se è poco).

Formula semplicissima e ben nota a tutti, Patrick occhiali e batteria e Dan chitarra e chiodo, più una band che li accompagna, gli Akron boys spaccano tutto con un live che ha la sola pecca di essere, purtroppo, troppo breve rispetto a quanto avremmo voluto. I pezzi di culto ci sono (quasi) tutti: da “Howlin’ For You” a “Gold On The Ceiling”, da “Run Right Back” a “Nova Baby” fino ad “I Got Mine”. Nonostante un encore di sei pezzi, siamo ancora assetati di chitarre ruvide e batterie devastanti, ma purtroppo questa è la croce e la delizia dei festival: di più non si può fare. Per i Black Keys il giudizio è confermatissimo: dal vivo, nel loro genere, oggi sono i numeri uno. Pertanto, il 1 dicembre non fate i falliti e andateli a vedere, di corsa, al Palaolimpico di Torino per la loro prima e unica data italiana.

Venerdì 10 agosto ha un solo nome per Ifb: Blur. Gli headliner di giornata saranno loro, e senza tanti giri di parole, la realtà è che è stato l’annuncio della loro presenza a farci prenotare immediatamente i biglietti aerei per il festival. Ma se il live dei Blur sarà il top della giornata, del weekend e dell’anno, il ‘fredag’ svedese propone un programmino che spacca dalle 14 alle 22.15, orari di inizio per Damon Albarn e soci. Alle 14, dunque, si parte subito con Annie Clark aka St. Vincent, una che ha appena pubblicato un disco condiviso con David Byrne (ottimo, procuratevelo) e una che dal vivo è fica almeno quanto Pj Harvey (ma vedremo se tra 10 anni sarà ancora al top come Pj).

Già intervistata qui al Wow tre anni fa, quando suonò in un localino per lo Stay Out West, St. Vincent oggi è infatti uno dei migliori rock act in circolazione. Col suo tacco altissimo e gli short di pelle, la folta capigliatura riccia e la fedele chitarra elettrica, Annie Clark infiamma il tendone del Linnè Stage con undici pezzi tiratissimi (“Cheerleader” e “Actor Out Of Work” su tutti), che si concludono con “Krokodil”, durante il quale la nostra si getta a capofitto e gambe all’aria a fare crowd surf sul pubblico, prima di andarsene senza ripassare dal palco. Una scena che porterebbe di certo qualche grande esperto giornalista musicale come Gino Castaldo a definire St. Vincent un’autentica ‘sacerdotessa del rock’ (però forse la definirebbe più una ‘mammasantissima del rock’, chissà ). Arrovellandoci il cervello sul dilemma castaldiano e repubblichino, ci rechiamo di corsa a vedere il sempre beneamato Billy Bragg, autentico folksinger inglese impegnato con la sua chitarra elettrica e nulla di più a cercare di sensibilizzare lo sparuto pubblico scandinavo sul caso Pussy Riot e sulla necessità di cancellare il debito africano. Per fortuna in mezzo ai pipponi politici – un must dei suo concerti -, Billy piazza almeno tre suoi classici: “Sexuality”, “The Power Of The Union” e l’immancabile “New England”.

Concluso l’act del mancuniano, abbiamo una mezz’oretta per andare a mangiare, cosa che facciamo lasciandoci alle spalle il rumoroso live degli Afghan Whigs. In compenso riusciamo a vedere una parte di quello che è sicuramente il peggior live dell’edizione, quello delle due svedesi First Aid Kit: una rottura di palle indescrivibile per due giovani donne pressochè inutili nel mondo della musica (ma non per i locals, che impazziscono per loro). Di ben altro spessore il concerto successivo, quello dei Wilco, su cui c’è ben poco da dire: sono una sicurezza, e passano pure spesso per l’Italia, quindi se non li avete mai visti la prossima volta non dovete fallire l’appuntamento. Non possiamo terminare di gustarci il concerto dei Jeff Tweedy boys causa inizio live di Feist, sì, proprio la Leslie più amata dagli indierocker internazionali. Purtroppo chi scrive non è tra questi, nel senso che piace ma non da impazzire, per cui il suo live è parso buono ma non entusiasmante. Lei, in compenso, è molto simpatica e sa stare di brutto sul palco. Sul palco però meglio ancora ci sa stare Justin Vernon, meglio noto come Bon Iver, che alle 21 sull’Azalea Stage con una band di diversi elementi inizia il suo set con ‘Perth’. Dal vivo, oggi, Bon Iver è molto diverso rispetto al passato: pochissimo folk scheletrico come agli esordi (due anni fa lo vedemmo qui in quella versione, fu meraviglioso), oggi il suo sound vira decisamente verso un rock che sa di Arcade Fire (sembra strano ma è così), il che, al di là dei giudizi, dà un nuovo aspetto alla sua opera. Da brividi, come sempre, “Skinny Love” e l’encore con “The Wolves”. Quest’ultimo però ce lo ascoltiamo da sotto il palco opposto, il main stage Flamingo, dove siam giunti ben un’ora prima per attendere l’evento Blur.

In primissima fila e con un’ubriachezza, si dica pure, molesta, osserviamo euforici l’ingresso di Damon Albarn e del resto del gruppo a pochi metri dalla nostra pinta alzata. Si comincia con una cosetta sottotono: “Girls & Boys”, giusto uno dei capisaldi british della nostra esistenza tutta. Il concerto potrebbe anche finire qui, invece un Damon Albarn in forma olimpica (non è una battuta) resterà sul palco per oltre un’ora e mezza e di bombe brit ne tirerà a bizzeffe. Il secondo pezzo è “Tracy Jacks”, per dire, il quarto “Beetlebum”, e poi “Out Of Time”, “Parklife”, “Song 2”, “Tender” e “This Is A Low”, dopo la quale i nostri eroi salutano il pubblico e lasciano il palco. Ma non può finire così, non deve finire così. Quindi avanti con il mega encore, in cui finirà la nuova e pregevolissima “Under The Westway” ma soprattutto la tripletta finale composta da “End Of Century”, “For Tomorrow” e “The Universal”. Delirio e lacrime. Di più, davvero, non avremmo potuto sognare, sperare, desiderare. Anche perchè dopo il concerto, ancora ebbri di britpop e non solo, grazie ai buoni uffici di un paio di amiche londinesi ci facciamo un po’ di birre in compagnia di Dave Rowntree, il quale preso così al pub sembra più un impiegato delle poste che il batterista storico dei Blur. (Quando gli diciamo che siamo venuti apposta da Roma per vederli ci guarda stupito come a dire: ma che siete scemi a perdere tutto ‘sto tempo solo per venirci a vedere? Sì, altrimenti non saremo qui con te ora Dave).

Dopo un ‘fredag’ così, ogni ‘lordag’ festivaliero rischia di essere inutile. Non se l’headliner di giornata si chiama Kraftwerk. E ancor meno se gli occhialini consegnati all’ingresso annunciano che lo show dei Kraftwerk sarà in 3D. Dopo la botta della sera precedente, in cui veniamo a sapere che è stato annullato il live di Ornette Coleman alle 16.15, ce la prendiamo con comodo, saltando Frida Hyvonen (peccato però) alle 15 ed arrivando più o meno per la fine del concerto di A$ap Rocky (sopravvalutato) e l’inizio di Common, raffinatissimo autore afroamericano, già membro della Native Tongues Posse, ex compagno di Erykah Badu, già collaboratore di gran parte dei mostri sacri dell’hip hop e dell’R&B più raffinato degli ultimi 20 anni (Lauryn Hill, Q Tip, Mary J. Blige). Facendo ammenda, dobbiamo dire che lo conoscevamo poco, pochissimo, se non per il superbo “One Day It’ll All Make Sense”. Dal vivo, ancora più che su disco, il fu Common Sense è potente e elegante insieme, ed il suo show va ben oltre la sistematica rappata su campionamenti black: il nostro piazza sul palco batteria, basso, chitarra, piano. Una grande e affascinante sorpresa ed un nome da (ri)scoprire.

Nessuna scoperta ma enorme rispetto per The Field, che pur penalizzato da un’orario non proprio adatto alla sua techno calda – le 18 – spacca tutto con un live completamente suonato e pieno di sfumature, un bell’esempio di cosa voglia dire fare roba elettronica col cuore e non con il culo. Terminato il suo live – che era stato animato dai balli freak di decine di 60enni a mio avviso ex tossici o ex raver della primissima ora, probabilmente qui per i Kraftwerk – arriva la mazzata dell’annullamento anche del live di Frank Ocean, che per motivi di salute taglia il suo tour europeo. Quindi, finalmente, abbiamo il tempo di farci una cena veggie sempre più costosa ma almeno stavolta abbondante almeno quanto la fredda umidità che, per l’occasione, invade fin dal tardo pomeriggio tutta la press area. A scaldarci ci pensano Miike Snow, band stra-idolatrata dal pubblico locale che vediamoo per la prima volta cantare e ballare in massa. Loro sono bravi dal vivo, e piazzano pure il feat. della collega Likke Li, ma ci sembra che i pezzi migliori restino quelli del primo disco, tanto che l’ultimo brano prima dei saluti è, non a caso, “Animal”.

Indossati i nostri occhialini 3D, arriviamo al main stage per il live dei Kraftwerk, con i quattro che hanno appena fatto partire le ‘note’ di “The Robots”. Immediatamente capiamo cosa sia un live in tre dimensioni: i quattro – che indossano delle tute attraversate da riquadri luminosi, tipo “Tron” per capirci – sono in piedi di fronte alle rispettive consolle. Dietro di loro, su uno schermo enorme, vengono proiettati dei visuals in 3D che paiono generati dalla musica stessa, nel senso che nascono e si muovono seguendo il ritmo dei suoni. Non è molto facile da spiegare, e nemmeno lo sarebbe andarli a vedere perchè i Kraftwerk centellinano in modo estremo le loro performance. Diciamo che un live di questo tipo è un’esperienza sensoriale, con sensazioni visive a tratti simili a quelli che si avrebbero assumendo una quantità esigua di lsd, solo che in questo si è lucidissimi e quindi perfettamente in grado di valutare l’esperienza anche dal punto di vista critico. Insomma, stiamo parlando di qualcosa di unico e, credo, per ora irripetibile per qualunque artista. I Kraftwerk sono invece pienamente a loro agio nelle loro tutine e così, con nonchalance, suonano per quasi due ore un greatest hits della loro seminale carriera: “The Man Machine”, “Radioactivity”, “Autobahn”, “Trans Europe Express”, “Numbers”, “Planet Of Visions”, “Computer World”. Un incredibile trip nella storia dell’elettronica, apprezzatissimo anche dalle molte coppie di anziani (!) presenti intorno a noi. La chiusura è affidata a “Music Non Stop”, con in visuals 3D più realisticamente disturbanti dell’intero live. Con uno spettacolo del genere, ci sfugge come moltissimi tra il pubblico lascino i Kraftwerk prima della fine per andare a vedere gli OFWGKTA, meglio noti come Odd Future, collettivo hip hop che scopro essere venerato come un culto specie dai più giovani. Incuriositi ed ancora scossi dall’incredibile performance dei tedeschi, riusciamo ad ascoltare solo l’ultimissima parte di Tyler, The Creator & Crew, che ci conferma come non siano nulla di speciale eppure provochino scene da boy band maschile tra il pubblico (gente impazzita, maglietta tirate, teen ager in lacrime, boh. Contenti loro).

Per noi la migliore edizione di sempre del Wow termina qui, poco ce ne frega degli altri live nei club della città . L’auspicio per gli anni a venire è duplice è un pò contraddittorio: da una parte il festival merita assolutamente di diventare un punto di riferimento a livello internazionale; dall’altra, egoisticamente, continuare a partecipare ogni anno al best kept secret dei festival europei, con le line up migliori e la totale assenza di italiani/italioti, non ci dispiace poi troppo. Mentre, dunque, ai posteri lasciamo l’ardua sentenza, noi ci limitiamo ad assicurare, anche l’anno prossimo, fin d’ora la sicura presenza.

Qualche info strategica per chi volesse andare l’anno prossimo. Il volo aereo: Goteborg si raggiunge anche con Ryan Air, prenotando per tempo spenderete anche meno di 100 euro. Le line up – andatevele a vedere sul sito – sono sempre di altissimo livello, quindi come per il Primavera potete anche organizzarvi senza conoscere ancora il programma. Il costo della vita è piuttosto elevato, ma se vi saprete muovere, limiterete i costi: per esempio ci sono ostelli ottimi (praticamente hotel 3 stelle) a cifre contenute (30€, ma dovete muovervi per tempo). Se non volete farvi mancare nulla, c’è il Grand Hotel Opera, un 4 stelle al centro che più centro non si può (50/60€ a notte per una doppia, occhio però a chiedere espressamente la stanza nella parte ‘nuova’ dell’hotel, che ha camere enormi, silenziose e curatissime nel design). Per i pasti dovrete accontentarvi: la cucina svedese non è il massimo, e costa molto, ma si può mangiare ottime carne anche in molti pub, come il Murveln, un localino delizioso nel centro commerciale Nordstan. Per quanto riguarda il festival: il biglietto per i 3 giorni costa circa 200€, e consente l’ingresso allo Slottoskogen e a tutti i locali dello Stay Out West. Sappiate tuttavia che per entrare nei club dovrete andare a mettervi in fila ben prima della fine dei live nel parco, diciamo al massimo a metà del concerto dell’headliner.

Il parco è una meraviglia, se il clima è clemente (in 4 anni abbiamo beccato solo un giorno di pioggia, per i resto sole o poco coperto) si sta benissimo in maglietta il giorno e con felpa/giacca per la sera. Se pensate di andare al Wow e drogarvi come foste al Sònar siate cauti: la sicurezza è molto ligia al dovere, gli svedesi pure, quindi rischiate seriamente di diventare dei fenomeni da baraccone per il pubblico e delle facilissime prede per la polizia locale. Infine, se intendete usare il viaggio a scopo musicale usando in realtà la scusa della musica per scopare, certi nelle vostre menti bacate che le svedesi siano più libertine in fatto di costumi sessuali, sappiate che: se c’è un posto dove non scoperete di sicuro facendo i piaconi italiani è sicuramente Goterborg. Quindi suggeriamo sommessamente di abbandonare le eventuali pose da piccione italiano e di approcciarvi all’altro sesso provando a mostrare interesse per i concerti e per la musica, e non solo per le loro gambe chilometriche e i loro occhi azzurri (per non dire altro…)