Avevo questa recensione assegnata forse addirittura da prima del covid, o comunque da un sacco di tempo a questa parte, esisteva nella consueta lista redazionale la voce: “the cure disco nuovo” con il nome del sottoscritto affianco, doverosa premessa per dire che il misterioso album nuovo dei Cure arriva dopo una lunghissima gestazione.

Mai nascosto il mio amore viscerale e la devozione per la musica di Robert Smith e soci. Proprio perché reputo il songwriter londinese il più bravo di tutti, affermazione abbastanza puerile, dato che è praticamente impossibile stilare classifiche di questo genere. Ma vorrei attribuire a questa mia affermazione un dato statistico, sottolineando la capacità del nostro di pubblicare, tenendo in considerazione anche i tantissimi singoli e bside sparsi qua e là in quel decennio, solo capolavori ogni santo anno, dal 1979 al 1992, impressionante la prolificità e l’ispirazione di Smith e compagni, seguendo gli insegnamenti di David Bowie, sorta di padre putativo per il post punk, banale dirlo, altro fuoriclasse, che ha fatto della prolificità ma soprattutto della trasversalità di genere un infinito punto di forza. Perché come il duca bianco, alla domanda e conseguente risposta, si mi piacciono i Cure, ci sarebbe da specificare quali?, perché si passa dalle depressive e claustrofobiche armonie di “Siamese Twins” al pop apparentemente usa e getta di “Why can’t i be you?” prontissimo per un’ospitata televisiva la domenica pomeriggio, quindi come l’indimenticabile Bowie, esistono diverse facce della stessa medaglia.

La forza risiede proprio lì, l’essere stati in grado di proporre musica incarnando con nonchalance differenti punti di vista, spesso e volentieri agli antipodi. Difficile trovare carriere analoghe in tal senso. Per concludere il ragionamento sulla mole che la decade della giovinezza di Robert Smith ha regalato, si ascolti anche l’eccellente raccolta “The Cure Join The Dots”, opera alquanto completa, utilissima per comprendere tutto il materiale delle retrovie (chiamiamolo, appunto, B-Side) quanto fosse altrettanto di primo livello.

Andando oltre la pubblicazione di “Wish”, arriva un periodo più dilatato del solito, per ricaricare le pile, il buono o forse solo discreto “Wild mood swing” edito nel 96’, per tornare poi agli albori e ad un livello più che confortevole con “Bloodflowers” al cambio del millennio. Quindi il totale oblio, esattamente il contrario di quanto detto finora, il nulla artistico tramutato in due innominabili quanto assolutamente prescindibili album negli anni zero. Ne ho parlato, più volte, con amici su come sia possibile passare da 100 a zero per un fuoriclasse di queste proporzioni.

Di fatto è quasi un quarto di secolo che dall’idioma The Cure non arriva una canzone, non solo ai succitati livelli, ma almeno degna di nota.

Quindi il fantomatico album nuovo, più volte annunciato, ri-annunciato e programmato, come detto sopra, da anni a questa parte. L’attività live quella, al contrario, sempre puntuale e dal carattere eccellente, quasi sempre concerti infiniti da quasi tre ore, repertorio sviscerato a dovere, interi album omaggiati in toto all’interno dello stesso set, di tutto, di più. Nuovi e vecchi fan al seguito per un pubblico sempre fedele e in aumento anche tra le nuove generazioni.

Il 2022 sancisce l’ennesimo giro intorno al mondo, che porta con sé, anche la voglia di sperimentare “a freddo” nuove composizioni, un cosiddetto assaggio di quello che dovrebbe essere il fantomatico quattordicesimo album.

Tra queste “Alone”, che è anche il primo singolo licenziato dalla band, che ad un primo ascolto può essere spiazzante, per poi arrivare a rapirmi letteralmente, facendomi tornare a quei sedici anni, quando ascoltavo i Cure a ripetizione e “Charlotte Sometimes” era un personale inno dove rifugiarmi, il brano si apre con oltre tre minuti di strumentale e trovo sia il giusto compromesso tra due classici quanto intoccabili, come “Faith” e “Plainsong”, un intro lunghissimo per poi portare alla luce il sofferto cantato ed un finale ricco di malinconia e pathos, che fa tornare, noi tutti, famiglia devota a quei fasti mai dimenticati. “Alone” è davvero un gran pezzo, forse un cliché, forse un qualcosa di già sentito o fatto, ma i brividi arrivano eccome, dopo 24 anni.

All’improvviso, insieme all’annuncio della tracklist, viene rilasciata anche “A Fragile Thing”, sofferta ballata mid tempo, che ci fa riconciliare con una scrittura persa, ma mai dimenticata, anche se si diventa grandi e i riferimenti partiti dall’adolescenza risultano più assopiti, ma sempre scanditi nella memoria, anche questa è una gran canzone, siamo, forse, dalle parti di “The Top”, disco alquanto incredibile. Un basso impetuoso e una piccola orchestra e un pianoforte a fare da magma per un cantato ancora clamoroso.

“And Nothing is forever” sorta di riassunto eccellente in formato canzone, che raccoglie tutti i cromosomi di una scrittura universale, “Warsong” è un multistrato di sonorità, densa e claustrofobia, con l’intensità dei tempi migliori, forse il paragrafo riuscito di questo sorprendente ritorno, “I Can never say goodbye” lascia il sorriso, per una ballata, che ripercorre l’ultimo periodo significativo, dal quale sono trascorsi quasi venticinque anni, non ci sono passaggi a vuoto di un lavoro che si colloca a fianco della trilogia più oscura e introspettiva, un album che richiederà ascolti approfonditi dall’inizio alla fine, per un monolite che lascia senza fiato. Liriche che trasudano tristezza, oscure e lancinanti, dove la perdita recita il ruolo da protagonista.

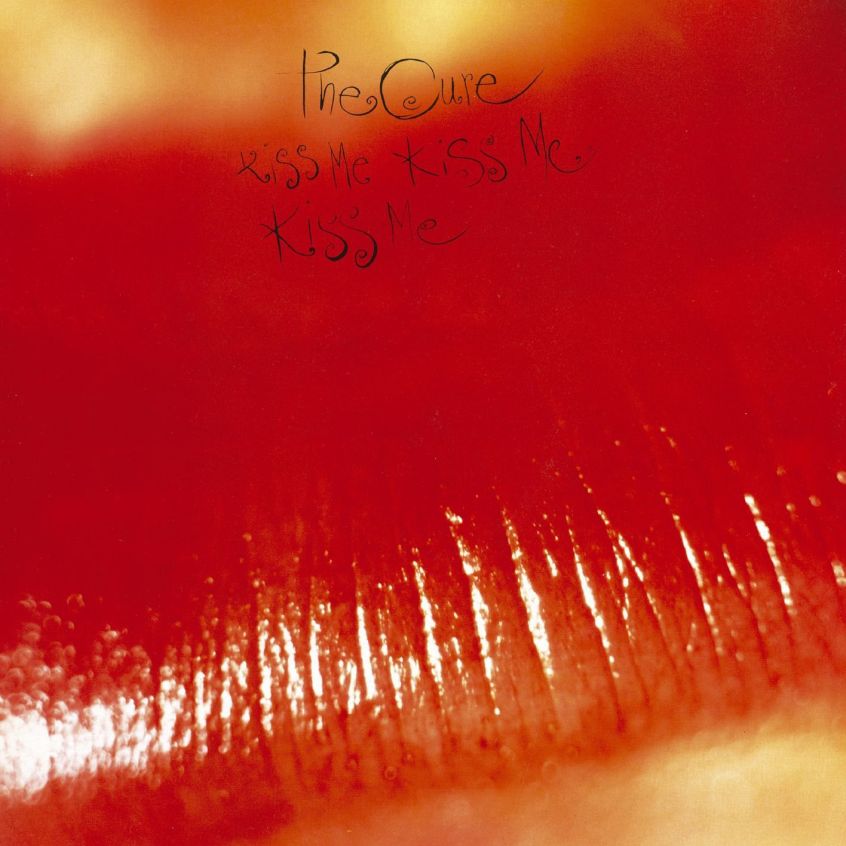

Chiusura affidata ad “Endsong” e i suoi dieci minuti di incedere, che meritano una menzione da epilogo, per un brano già cult, che è il perfetto riassunto di una carriera mastodontica e irripetibile. Canzone che da sola vale una full immertion di ascolto, suggellando e chiudendo un disco, che lascerà il segno, accompagnato da una delle copertine più belle di sempre.

Sono così contento nel dire che questo sia un lavoro stupendo, quanto sorpreso per una comprensiva fiducia persa, dato il succitato e lungo passaggio a vuoto, un’umile analisi, la mia, di un’opera, che, al di là di tutto, non può che essere considerata straordinaria.