The Glowing man, 14 ° album in studio dei newyorkesi Swans, è un disco che sembra scritto in preda a una ossessione per la bellezza, e quello che mi provoca, è proprio un’ossessione, per la sua bellezza, o la sua ricerca. All’ascolto con le mie cuffie preferite, non sono riuscita più a staccarmi: uscire di casa, preparare la cena, vedere film, ogni altro impegno ha perso di consistenza, niente era più importante che immergermi in questo oceano magnetico e tempestoso.

Se è vero che è un album di sintesi per ripartire poi per nuovi percorsi, non è così strano che forme ed echi del passato si ripresentino più o meno somiglianti, direi anzi che le emozioni arrivano con impatto anche meno dispersivo rispetto ai precedenti lavori, come se si fosse sfrondato ed esaltato quello che per loro è l’essenziale.

Già come inizia, morbidamente, con delicati arpeggi , scie carezzevoli e vibrazioni sospese (“Cloud of Forgetting”), ti sfiora ti culla e apre qualche porta dove poi entra a valanga tutto il resto, a invaderti, occuparti, morderti da dentro, masticarti e risputarti, non si sa se ancora te stesso o qualcos’altro come in un film di alieni.

Più ossessiva e disturbante arriva “Cloud of Unknowing”, dallo stridere degli archi iniziale alle esplosioni noise, che lasciano la presa giusto per farti sentire l’eco dello scuotimento ricevuto, e con tale eco nelle ossa quindi unirsi alla sopravveniente marcia goth funerea che può sembrare anche prolissa, se non fosse che crea giusto la malleabilità d’animo adatta a ricevere il tumulto di percussioni successivo. L’alternanza di violenza e quiete rende più sensibili in profondità e in superficie, più coscienti dei piani a cui risuonano le diverse emozioni.

C’è qualcosa in tutto questo di meditativo più che di compositivo in senso usuale, che potrebbe forse scontentare chi ha un approccio più razionale e analitico, e preferirà la comparazione col passato all’immersione nel presente.

“The World Looks Red / The World Looks Black” non sembra riuscire ad esprimere molto più che un momento di passaggio, è un magma che pulsa di ripetizioni e circolarità , finchè oltre la metà si scuote con qualcosa di più agitato e rumoroso ma sempre dal destino claustrofobico. “People Like Us” è la più breve, quasi una ballata cantautorale, dominata dalla voce di Michael Gira, che si trascina dietro il resto degli strumenti come uno strascico regale, o una corte di dannati.

In “Frankie M” non troverete molte frasi, nè testuali e nemmeno melodiche, quanto atmosfere che si intersecano come in un brodo primordiale, come in un tempo da vulcani attivi e dinosauri più che da fragili equilibristi su due sole zampe. Il noise prende il sopravvento per poi adagiarsi e dissolversi, e dalla quasi quiete riesplode tutto più violento e accelerato, poi lascia il passo a chitarra e a un cantato ossessivo, e di nuovo riemerge un muro di voce e strumenti insieme fino alla conclusione. Non si pongono limiti di lunghezza dei brani, di fatto la forma canzone è quasi del tutto ignorata (ma non è certo la prima volta per loro), le tracce sono come degli esseri viventi con un ritmo e un tempo e un carattere non standardizzabili da nessuna industria.

Un passaggio più leggero e delicato è “When Will I Return” cantata dalla moglie di Gira, Jennifer, che appoggia la voce sugli accordi di una chitarra come su dei sassi su cui guadare un fiume, mentre gli altri strumenti sotto iniziano man mano ad agitarsi fino ad arrivare in piena insieme alla voce di Gira e riempire e sommergere tutto.

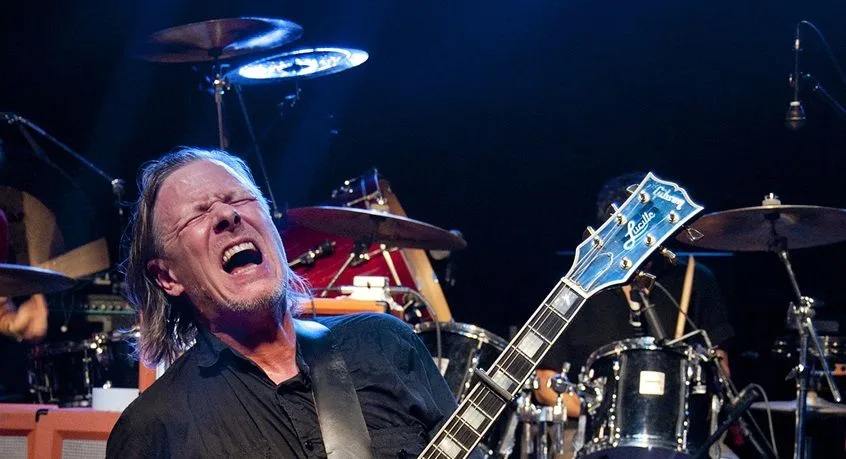

“The Glowing Man”, se ce ne fosse bisogno, ribadisce che non si pongono limiti di durata, e che le origini noise, post-punk, nu-wave vengono non solo riprese ma approfondite, espanse, estremizzate, a graffi e capocciate ti prende questo brano, ma invece che risultare disturbante è di quelle cose oscure che ti fanno innamorare della parte più oscura di te e che è golosa di esse.

Una volta ho letto da un loro fan che la loro musica è “una masterclass in tormenti umani”, e a leggere la loro biografia e in particolare quella di Michael Gira direi che si tratta piuttosto della tesi finale di una vita intera che è una masterclass di tal genere, ma in questo ultimo album io ancora più che tormento ci sento passione per tutto quello che al riparo della luce cova, si genera, sorprende. Lo stridio e le urla sono quelli dell’uovo che si apre, della pelle del serpente che si spacca, del vagito del primo respiro, se dolore e morte ci sono, sono incluse nel ciclo, cosa che mi sembra dirmi anche la corale, armoniosa, trionfante conclusione di “Finally, Peace”.